«Господство на морях и в особенности

вдоль великих путей, начертанных

государственными интересами или

национальной торговлей, является

главным среди чисто материальных

элементов могущества и процветания

народов», –

Альфред Мэхэн «Влияние морской силы на историю»

«Я думаю, что это произойдёт», – прямо ответил президент Трамп на вопрос о присоединении Гренландии к США во время совместной пресс-конференции с Марком Рютте в Белом доме 13 марта. Генсек НАТО в свою очередь добавил, что Североатлантический альянс не будет в этом участвовать, но не стал перечить американскому лидеру. «Мы знаем, что там [в Арктике] всё меняется, и мы должны быть там», – скромно отметил Рютте.

12 марта на парламентских выборах в Гренландии, набрав 29.9% голосов победила оппозиционная партия «Демократы» (Demokraatit), выступающая за скорейшее проведение референдума о независимости острова. Второй результат показала националистическая партия «Веха» (Naleraq), призывающая к немедленному выходу из-под протектората Дании. Правящая партия «Народное сообщество» (Inuit Ataqatigiit) и партия «Вперед» (Siumut), занявшие третье и четвертое место соответственно, как ни странно, тоже не против референдума, хотя и не столь категоричны в этом вопросе. После голосования американская дипмиссия в Гренландии пригласила представителей всех партий для обсуждения формирования правительства и отношений с США.

США в Арктике: ускользающий регион

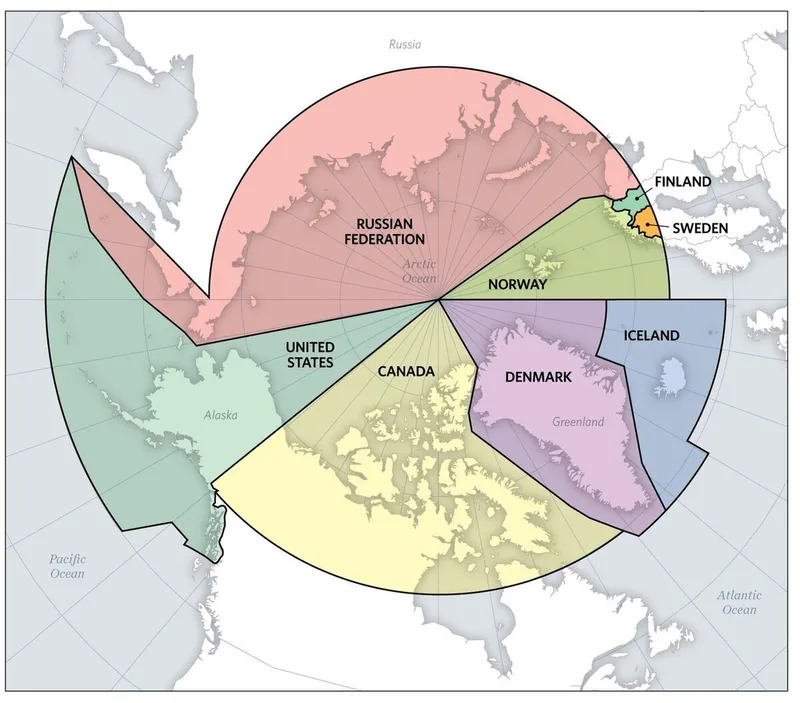

Как показывают стремительно меняющиеся события, мир очень напрасно недооценил рождественские заявления Трампа о Гренландии. Американский лидер был предельно серьезен, как и в случае с Канадой и Панамским каналом. Все становится понятно, если посмотреть на политическую карту Арктики. Порядка 40% региона контролирует Россия, причем она активно инвестирует и развивает свой сектор. По подсчетам WSJ, арктические субрегион уже дает 10% российского ВВП, преимущественно за счет добычи природных ресурсов – нефти, газа, редкоземельных металлов (РЗМ) – и инфраструктурных проектов.

Мировые эксперты уже признали, что российский Северный морской путь (СМП) становится реальной альтернативой Суэцкому каналу (18 дней против 35), работе которого вдобавок препятствуют воинствующие хуситы. За 15 лет объем грузоперевозок по СМП увеличился в 12 раз, достигнув отметки в 38 млн т. К 2035 году данный показатель планируется увеличить до 238 млн т. Для достижения этой цели правительство РФ намерено потратить $1.8 трлн т. Обеспечивает циркуляцию по СМП мощнейший в мире ледокольный флот, насчитывающий 41 ледокол (34 дизель-электрических и 7 атомных).

Ледокольная флотилия США состоит всего из 12 суден, и только 2 из них пригодны для навигации в Арктике (на ходу только один). Не случайно на переговорах с Марком Рютте Трамп, говоря о Гренландии, заявил о том, что американское правительство планирует построить 48 новых ледоколов. США отстают от России не только по флоту – у них нет в Арктике глубоководных портов для приема тяжелых контейнеровозов. У России есть два таких порта – Саббета и Мурманск. Кроме того, у США не выстроена военная инфраструктура в Арктике. Американские спутники-шпионы лишь с завистью наблюдают за «Арктическим трилистником» – российской базой на Земле Франца-Иосифа. Всего же Россия имеет 50 военных объектов в регионе, на которых базируется две трети российских морских ядерных сил, а также расположены аэродромы для стратегических бомбардировщиков.

Россия не только усиливает свой потенциал в арктическом регионе, но и активно сотрудничает с одним из своих главных стратегических партнеров – Китаем. Поднебесная использует СМП для доставки грузов в Европу, что в перспективе сильно упростит дилемму Малаккского пролива, являющегося наиболее уязвимым местом китайской морской торговли, и укрепляет оборонное сотрудничество.

В 2022-2024 гг. в ответ на принятие в НАТО Швеции и Финляндии и возросшую военную активность Североатлантического альянса в Арктике (маневры Arctic Edge, Arctic Forge, Cold Response, Joint Viking) РФ и КНР провели серию совместных учений в регионе с задействованием ВМФ и стратегических бомбардировщиков в районе Берингова пролива. Между береговой охраной Китая и ФСБ России подписан меморандум о взаимопонимании, в рамках которого проходят регулярные патрулирования.

В 2018 году КНР провозгласила себя «околоарктической» державой, выделив Арктику в отдельное направление внешней политики. С 2013 года Китай является наблюдателем в Арктическом совете – межправительственной организации, объединяющей все арктические державы (Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция, США), где до спецоперации обсуждались и принимались ключевые решения по региону (сейчас его работа приостановлена). Китай стремится не только получить влияние в богатом природными ресурсами регионе и контролировать судоходные артерии (у инициативы Пояса и Пути есть и арктическое ответвление – Полярный шёлковый путь), но и иметь возможность через Арктику воздействовать на США в рамках стратегического соперничества в Мировом океане.

Китай вплотную подбирается к Америке как с юга через Африку и Латинскую Америку, так и с севера через Арктику. Причем противостоянии идет не только в сфере геополитики, но через контроль наиболее перспективных отраслей рынка, например, РЗМ. В 2013 году китайское правительство хотело через компанию MMG Limited получить концессию на строительство инфраструктуры в канадской Арктике для добычи природных ископаемых, но проект был закрыт канадским правительством, признавшим его экономически нерентабельным. Дальнейшее продвижение Китая в канадской Арктике было заблокировано Законом об инвестициях (Investment Canada Act, ICA). В 2024 году китайский гигант Shenghe Resources Holding должен был начать добычу РЗМ на крупнейшем месторождении Гренландии, однако был вытеснен из проекта усилиями партии Inuit Ataqatigiit. В итоге проект был передан американской компании Critical Metals.

Трамп предлагал купить Гренландию еще во время своего первого срока, но тогда он не имел серьезной поддержки истеблишмента, и процесс не сдвинулся с мертвой точки. Однако спустя 8 лет стратегическое положение США заметно ухудшилось, а Трамп превратился в настоящего политического лидера. Еще до инаугурации отца сын американского президента Дональд Трамп-Младший прибыл в Гренландию с личным визитом, результатом которого стала победа партий, выступающих за сецессию. В 2024 году в США была принята обновленная арктическая стратегия, которая отражает произошедшие за последние 2 года изменения в регионе, в частности, включение в НАТО Швеции и Финляндии и укрепление российско-китайского партнерства. Так, в документе Арктика признается важнейшим компонентом сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР), поскольку по северным маршрутам можно осуществлять безопасную переброску сил к берегам Поднебесной.

Перманентное участие США в Арктике признано таким образом стратегическим приоритетом, и чтобы его реализовать в полной мере им необходим контроль над Гренландией и Канадой, в какой бы форме он не был осуществлен. Это даст США необходимую стратегическую глубину в регионе и позволит более эффективно отвечать на действия России и Китая. Кроме того, расширение арктических возможностей является необходимым условием для восстановления морской силы США в целом, которая со времен контр-адмирала Альфреда Мэхэна, автора известного сочинения по геополитике моря, признается основой американского глобального могущества.

Россия и США в Арктике: выгодный мезальянс

Реализация арктической стратегии США – процесс небыстрый, требующий больших финансовых и технологических вложений. Время для США становится главным ресурсом в арктической гонке. На данный момент Соединенные Штаты не могут эффективно противостоять России в Арктике на равных, поэтому в соответствии с новой стратегической установкой Госдепартамента попытаются найти точки соприкосновения, которые с одной стороны снизят напряжение в американо-российских отношениях, а с другой помогут выиграть драгоценное время для закрепления в регионе.

Начавшийся переговорный процесс между США и Россией носит всеобъемлющий комплексный характер. Украинский кейс на них является магистральной темой, вокруг которой происходит торг, например, по Ближнему Востоку и Арктике. Каждый новый раунд переговоров сопровождается сообщениями о тех или иных предложениях американской стороны России по созданию нового экономического фундамента двусторонних отношений.

Так, информационное агентство Bloomberg сообщило, что Трамп предложил России сделать Арктику зоной экономического сотрудничества в качестве одного из столпов готовящегося детанта. США хотят заниматься совместной добычей природных ресурсов – нефти, газа и РЗМ – а также использовать СМП для торговли с Европой. Россия, по сообщениям The Financial Times, предложила американским инвесторам перезапустить Северный поток-2, выкупив у Газпрома сам трубопровод и газораспределительные мощности в Германии. В результате этой сделки США станут посредниками в торговле газом между Россией и Европой, что теоретически позволит снизить недоверие и вернуться к здоровым рыночным отношениям.

В середине января потенциал арктического сотрудничества России и США на базе Гарвардского университета обсудили специалисты Белферовского центра науки и международных отношений и Дэвисовского центра российских и евразийских исследований. Дискуссия прошла под темой: «Отношения России-США в 2025 году: сможет ли арктическая научная дипломатия наладить стратегические связи?» (2025 Russia-U.S. Relations: Can Arctic Science Diplomacy Mend Strategic Fences?).

Участники в целом согласились, что, несмотря на имеющиеся противоречия между странами, арктический комплекс проблем столь значим для планеты, что две ведущие арктические державы не могут продолжать игнорировать другу друга. Арктика должна остаться регионом мира и стабильности, и только Россия и США могут это обеспечить. Эксперты также посоветовали странам активнее использовать дипломатию «второго трэка» в качестве механизма нормализации отношений.

Более плотное взаимодействие России и США в Арктике не только наполнит новым содержанием двусторонние отношения, но и изменит то, как осуществляется региональная политика в целом. Демократы были заинтересованы в продвижении эко-повестки в регионе, предлагали ограничить экономическую деятельность в Арктике и заняться проблемой глобального потепления, что и составляло основу рабочей повестки Арктического совета. Трамп в первый же день президентства показательно отменил все экологические указы Байдена, а также вышел из Парижского соглашения по климату. Свой подход к освоению арктического региона он довольно красноречиво сформулировал во время предвыборной гонки как «drill, baby, drill» (бури, детка, бури). Таким образом, возвращение работы Арктического совета в ближайшие четыре года маловероятно, и даже если это произойдет, он будет выполнять номинальные функции. Арктическую политику будут определять великие державы.

Активизируя контакты с Россией по Арктике, Трамп не только создает условия для сделки по Украине и выигрывает время для реализации американских амбиций в регионе, но и подтачивает российско-китайский альянс в Арктике. Одна из главных целей республиканской администрации заключается в том, чтобы помешать дальнейшему усилению альянса Китая и России и вытеснить Поднебесную из регионов, представляющих критическую важность в контексте национальной обороны. Фактически, китайское влияние должно быть минимизировано во всем Западном полушарии, куда входит и канадско-гренландская часть Арктики. Кроме того, США не могут допустить, чтобы Россия в одиночку контролировала такую важную морскую артерию как СМП, поскольку это, по заветам Мэхэна, будет способствовать росту ее глобального морского могущества.

США начинают в Арктике новую Большую игру, и ее конечная цель состоит не в том, чтобы помочь своим ключевым оппонентам России и Китаю, а использовать их друг против друга для создания выгодных условий для продвижения американских национальных интересов. Думаю, руководство России прекрасно отдает себе отчет в этом, и будет использовать арктический мезальянс с Америкой лишь в своих интересах. Как подчеркнул председатель Морской коллегии Николай Платонович Патрушев по случаю 500-летия с начала освоения Россией Севморпути, «Арктика неотделима от России. Северный морской путь развивается исключительно усилиями нашей страны и является нашим национальным достоянием. Во все времена наша страна рассматривала северные земли и омывающие их моря в качестве составной части России, подкрепив свое право национальными законодательными актами и международными договорами».

Иван Сидоров, руководитель департамента исследования Фонда развития евразийского сотрудничества

По материалам: fondres.ru