В обстановке нараставшего противостояния между недавними союзниками по Антигитлеровской коалиции Советский Союз добился максимально выгодного разграничения оккупационных зон в Германии, вплоть до 1990-го сдерживавших реализацию планов ФРГ и НАТО по вторжению в ГДР и захвату Западного Берлина. Прежде всего, речь идет о Тюрингии на юго-западе будущей ГДР, провозглашенной 7 октября 1949 года. Контроль над этим регионом, глубоко вклинивавшимся в западные германские земли и максимально приближенным к границам ФРГ с Францией, Бельгией, Люксембургом и Австрией, имел для советской стороны стратегическое значение.

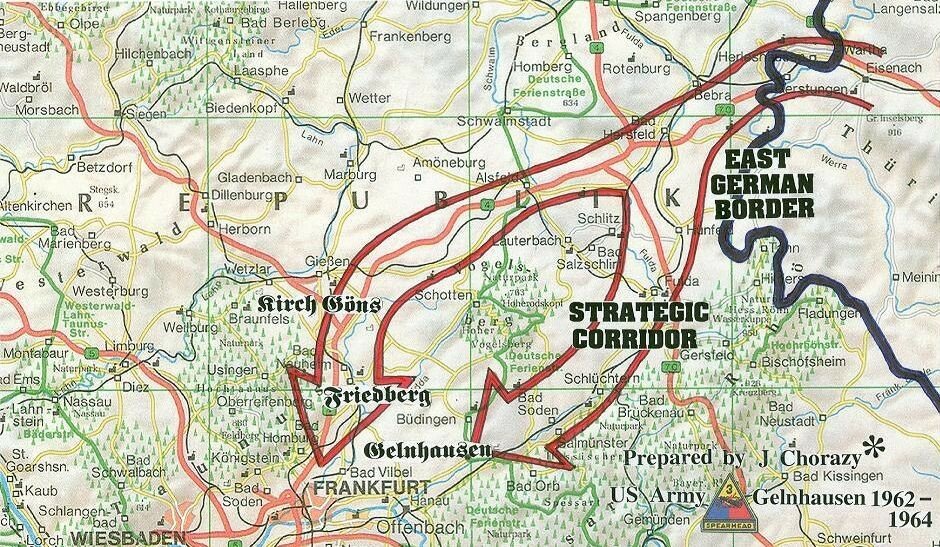

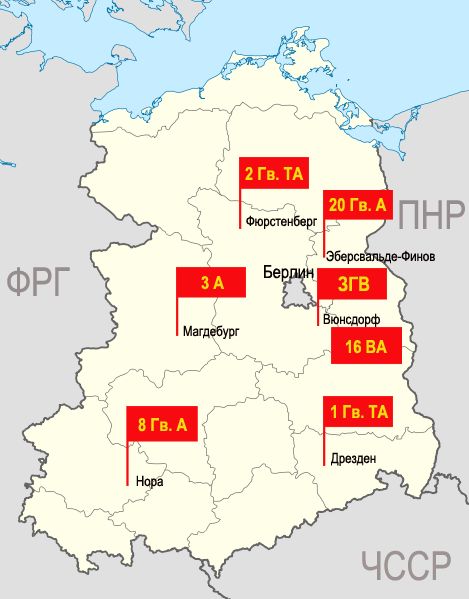

На стыке двух Германий, начинаясь от границы с Тюрингией в районе города Фульд и далее в направлении Франкфурта-на-Майне (земля Гессен), простирается местность, именуемая на стратегических картах Фульдским коридором (Fulda Gap). Две низменности (между горными массивами Верхний Рён и Кнюлльгебирге и между горными системами Шпессарт и Фогельсберг) превращали будущее поле боя между сверхдержавами в своеобразные "Фермопилы Холодной войны"). Задача форсирования Фульдского коридора возлагалась на дислоцированную в Тюрингии крупнейшую в Группе Советских войск в Германии 8-ю Гвардейскую общевойсковую армию (90 тыс. чел.). Первый эшелон атакующих должна была составлять 39-я Гвардейская мотострелковая дивизия, прославившаяся ещё в Сталинградской битве и при взятии Берлина, наиболее крупная (15-20 тыс. чел.) и боеспособная в ГСВГ, никогда за годы Холодной войны не подвергавшаяся сокращениям и реорганизациям (и едва ли случайно одной из первых выведенная из Германии и расформированная в 1991 г). Примечательно, что в советской армии были созданы специальные секретные саперные подразделения для ликвидации миниатюрных ядерных фугасов, размещенных, по сообщениям западной прессы, в 1955-1965 гг. на территории ФРГ в специальных колодцах, в основном, в районе Фульдского коридора, где ожидался основной бронетанковый удар Советской армии. (1)

Стратегическое значение юго-западных границ «первого социалистического государства на немецкой земле» отмечал его президент (1949-1960 гг.) Вильгельм Пик: «...включение Тюрингии в состав ГДР вызывает опасения в Бонне и командовании НАТО, поскольку ответные военные действия СССР – ГДР – в случае агрессии против ГДР – быстро охватят, благодаря нашей Тюрингии, границу ФРГ с Францией, Бельгией (Люксембургом) и Австрией. Тем более эти опасения правильны, так как в восточной Австрии сохраняются советские войска (до середины октября 1955 г. включительно. – Прим. ред.). То есть юг, юго-запад и особенно юго-восток ФРГ были как бы под "военным зонтом" СССР. То же касается значимости северо-западных границ ГДР, выходящих на Данию и приближенных к Кильскому каналу. Такие результаты были достигнуты благодаря жесткой позиции по этим вопросам И. В. Сталина, В. М. Молотова и советского военного командования в Восточной Германии».

Напомним, в этой связи, что 4 июля 1945 г. почти 45% территории Берлина (вместе с западными пригородами) была передана советским командованием западным союзникам в обмен на занятые их войсками районы западного Мекленбурга, Саксонии-Анхальт, Тюрингии и западной Саксонии. Почти все указанные земли были отнесены к советской зоне оккупации, причём они были заняты западными союзниками почти без сопротивления со стороны вермахта: в последние свои месяцы нацистская верхушка разрешала своим не оказывать сопротивления продвижению «западных» армий, чтобы максимально большая часть Германии была занята именно этими армиями.

Разумеется, в Москве понимали складывавшуюся ситуацию, способную привести к фактическому пересмотру отнюдь не в пользу СССР договоренностей (1944-45 гг.) об оккупационных зонах в Германии, что было особенно неприемлемо ввиду ухудшающихся отношений Москвы с западными союзниками. В ходе переговоров советская сторона настояла, чтобы передача части Берлина союзникам сопровождалась одновременным переходом под советский военно-политический и экономический контроль упомянутых территорий. Таким образом, западный Берлин оказался глубоко внутри территории ГДР, оказавшись ближе к границе Польши с ГДР, чем к границе ГДР с ФРГ.

Косвенным фактором в пользу советской позиции по этим вопросам было освобождение войсками СССР от нацистской оккупации близлежащих к восточной Германии датских островов Борнхольм и Кристиансё в мае 1945 г. и их пребывание там до марта 1946 г. включительно, что поспособствовало сохранению в составе советской оккупационной зоны западного Мекленбурга, обозначив с октября 1949 г. «выход» ГДР на границу с Данией и приблизило ГДР к западногерманскому Кильскому каналу между Балтикой и Атлантикой.

Впоследствии первый канцлер ФРГ (в 1949-63 гг.) Конрад Аденауэр советовал, что конфигурация юго-западной и северо-западной границ ГДР не позволяет оперативно занять восточногерманскую территорию, ибо с этих участков границ социалистической Германии СССР и его союзники смогут успешно продвигаться по территории ФРГ вплоть до её западной и юго-западной границ.

Подчеркнём, что тот же фактор не позволил уже бывшим союзникам СССР, вкупе с ФРГ (провозглашена в мае 1949 г.), вторгнуться в советскую зону и достичь в «глубине», повторим, этой зоны западного Берлина в связи с «Берлинским кризисом» 1948-49 гг. Советская сторона была вынуждена ввести транспортно-экономическую блокаду этой части Берлина, поскольку сепаратно введённая в ФРГ западногерманская марка в растущем объёме «вбрасывалась» в формируемую ГДР и Восточный Берлин (одновременно с экспансией различных западногерманских товаров по демпинговым ценам). Это, естественно, дезорганизовывало финансово-экономическую систему Восточной Германии, в том числе быстро снижая конкурентоспособность экономики региона и препятствуя созданию денежной системы в формируемой ГДР.

Опять же – упомянутая конфигурация границ советской зоны вынудила западных экс-союзников не рисковать с вторжением в эту зону, ограничившись воздушным грузовым коридором в западный Берлин.

Таким образом, ГДР с собственной технически мощной армией стала важнейшим военно-политическим форпостом СССР и с 1955 г. Варшавского Договора, глубоко вклиниваясь в ареал НАТО в Центральной Европе. Этот стратегический фактор сыграл едва ли не главную роль в развитии разрядки военно-политической напряжённости в Европе с середины 1960-х годов.

Алексей Балиев

Примечание

(1) Подрыв фугасов должен был производиться по таймеру или дистанционно, по радиосигналу. Планировалось создание «атомного минного пояса» вдоль границы ФРГ с ГДР. Согласно полученным мюнхенским историком Д. Бальдом архивным данным, в середине 1960-х годов на территории ФРГ находилось около 700 атомных бомб. В случае нападения на территорию Западной Германии США должны были передать их в распоряжение ФРГ для приведения в действие. Согласно опубликованным в 2012 г. архивным материалам МИД ФРГ, на территории этой страны временами находилось до 5200 ядерных боезарядов.