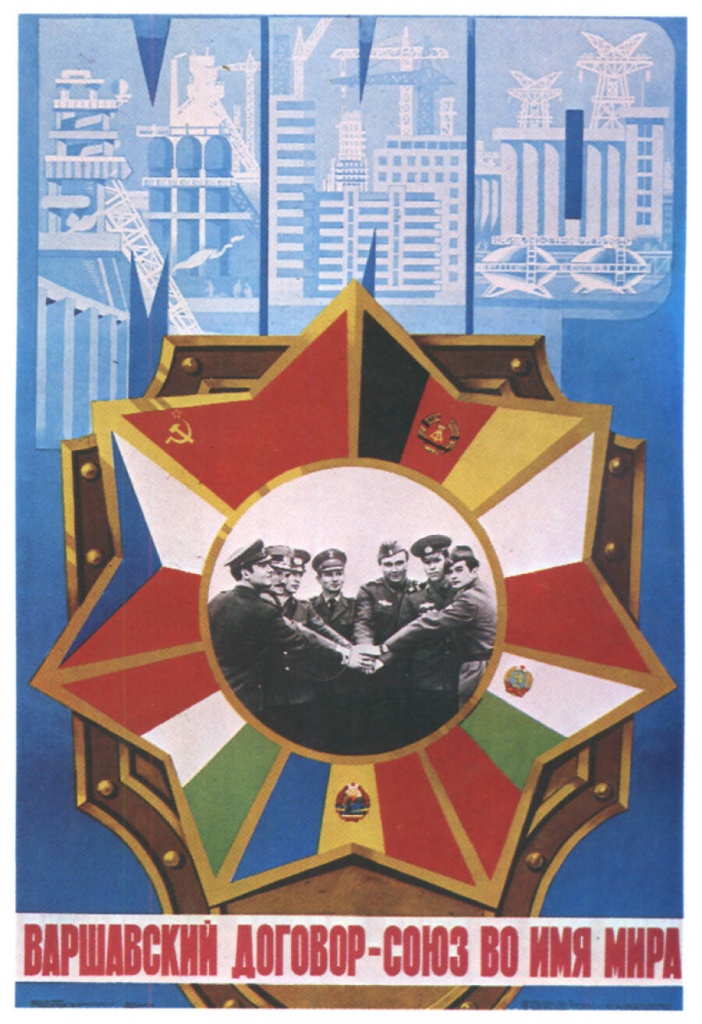

Создание 70 лет назад, 14 мая 1955 г., Организации Варшавского Договора надёжно обеспечило военный, в целом военно-политический паритет в Европе вплоть до начала 1990-х годов. Тем более с учётом участвующей в Договоре ГДР, западные границы которой глубоко вклинивались в ФРГ – центровую участницу европейского ареала НАТО, угрожая прорывом к Франкфурту по «Фульдскому коридору» и вплотную примыкали к Дании на севере. Но первые политические бреши в «социалистическом лагере» обозначились уже в 1956 и 1958 годах...

СССР и его восточноевропейские союзники ответили Варшавским Договором только в 1955-м на создание в 1949 г. НАТО. Столь длительный временной лаг проистекает из стратегии Москвы в конце 1940-х – первой половине 1950-х гг. по двустороннему военно-политическому альянсу между СССР и восточноевропейскими странами «народной демократии», как и между самими станами Восточной Европы.

На совещании руководителей европейских соцстран (кроме Югославии) в Москве в середине марта 1949 г. Сталин заявил, что «...даже, если будет НАТО, мы не ответим созданием своего блока. Потому что усугубится раскол Европы, в чем Черчилль лживо обвиняет нас. С НАТО или отдельными её странами надо будет добиваться договоров о ненападении нам и народно-демократическим странам Европы. Это может занять многие годы, но это необходимо, а отвечать таким же блоком – значит, помогать Америке и Англии спровоцировать «интернациональную» войну с СССР и его союзниками.

Надо попытаться создать нечто вроде Пакта Мира в Европе с участием этих стран формируемого блока, СССР и его союзников. Начать это лучше с Северной Европы, где у НАТО наиболее крупная "недостача" – из-за неучастия в блоке соседних с нами Швеции и Финляндии...» («Некоторые документы Архива Сталина. Музей Ленина-Сталина в Тиране»3, Тирана, 1983, рус. яз.).

В 1947-1951 гг. Советский Союз и восточноевропейские страны (опять-таки, кроме титовской Югославии) подписали «перекрёстные» договоры о дружбе и взаимопомощи. А в ответ на заявление Госдепартамента США от 16 января 1949 г. о предстоящем создании Североатлантического военно-политического блока, МИД (29 января) и правительство СССР (31 марта) выступили с примирительными заявлениями, хотя и разоблачающими антисоветский характер этого блока, но при этом призывающими к переговорам о взаимном ненападении, а, в более широком контексте – к Пакту Мира. В сентябре 1949 г. то же предложение было повторно выдвинуто представителем СССР в ООН А. Я. Вышинским А через три года повторено в отчётном докладе ЦК КПСС ХIХ съезду КПСС представителями стран-союзников СССР на том съезде (октябрь 1952 г.).

Как известно, все эти инициативы были Западом отвергнуты. Вступление же ФРГ в НАТО с 6 мая 1955 г. вынудило СССР принять срочное общеблоковое решение, в котором, как упомянуто выше, уже через несколько лет обозначились политические трещины. А именно: в марте и июне 1956 г. Министерство обороны СССР предлагало военным ведомствам других стран-участниц совместно выступить по поводу «опасной для социализма» ситуации в Венгрии и подготовить совместные военные меры по вмешательства в эту ситуацию. Однако остальные участники ОВД от данного предложения отказались, предлагая изменения в руководстве в Будапеште, а не на прямое военное вмешательство.

Георгиу-Деж и Чаушеску провожают советские войска из Румынии (1958 г.)

В частности, глава Государственного совета Румынии Г. Георгиу-Деж считал, что военное вмешательство покажет политическую слабость СССР и ОВД в целом, усилив антисоветские настроения в Венгрии. Аналогичную точку зрения высказывали Э. Ходжа («Албанский Сталин»), первый вице-премьер Болгарии В. Червенков (отставленный с постов главы компартии и правительства в 1955-56 гг.), экс-глава компартии и правительства Венгрии (1947-56 гг.) М. Ракоши.

Ввод исключительно советских войск в октябре-ноябре 1956 г. в Венгрию тоже не сопровождался каким-либо поддерживающим заявлением со стороны ОВД, в связи с чем И. Б. Тито заявил в октябре 1956 г. о политической слабости этой организации и о диктате Москвы в Варшавском договоре, «ущемляющем его дееспособность и равноправие стран-участниц».

Вскоре возник первый диссонанс и с Румынией: Бухарест в конце 1957-го потребовал вывода советских войск из страны, при её участии в ОВД. Косвенную поддержку этому требованию оказала Тирана, прямую – Белград. Переговоры Хрущёва с Георгиу-Деж в конце 1957 – начале 1958 гг. в Москве и Бухаресте по этому вопросу оказались тщетными. Но в конечном итоге Хрущёв был вынужден уступить: и летом-осенью 1958 г. советские войска были навсегда выведены из Румынии.

При том, что в соседних Греции и Турции (членах НАТО) со второй половины 1950-х гг. наращивалось военное присутствие западного альянса: в частности, в Турции были размещены ракеты средней дальности США «Юпитер», удалённые оттуда, напомним, лишь по итогам драматического «Карибского кризиса» (осень 1962 г.) и его политико-дипломатического разрешения. Но, как оказалось, удалённые не полностью...

Чаушеску и Дубчек, Прага, июль 1968 г.

Новый кульбит в ОВД приключился в августе-сентябре 1968 г. в ходе небезызвестной военной операции «Дунай». Румынский "кондукэтор" Н. Чаушеску публично высказал, сперва в Праге, затем в Бухаресте, протест против этой операции. С того времени Румынии прекратила участвовать в военных маневрах ВД. Тогда же из ВД вышла сталинистская Албания, прервавшая отношения с СССР и большинством его союзников еще в начале 1960-х.

Тирана обвиняла Москву в длительном попустительстве антисоциалистическим тенденциям в ЧССР и в «политической импотенции, которую закамуфлировали вводом войск СССР и его марионеток в Чехословакию». В Бухаресте, соглашаясь с Тираной, сделали акцент на «вопиющем нарушении равноправия в ВД и суверенитета участвующей в Договоре Чехословакии».

Уже в тот период – новый казус, а именно: пограничные военные конфликты СССР с КНР (Даманский, Жаланашколь и другие) «обошлись» без заявления ОВД о поддержке Советского Союза. Предложенные Москвой проекты соответствующего заявления не нашли поддержки, равно как и предложение советской стороны направить символические контингенты других стран-членов ОВД на советско-китайскую границу.

Эмблема ОВД 1970 года без Албании

Аналогичный эксцесс имел место в декабре 1979 г., после ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан. В конце 1981 г. все страны-члены ВД уведомили Москву, что они выступают против возможного ввода советских войск в Польшу на фоне охвативших эту страну массовых беспорядков. Более того: Н. Чаушеску, официально осуждавший с 1987 г. горбачевскую «перестройку» с «новым мышлением», инициировал (с середины 1988 г.) некую альтернативу ОВД в составе Румынии, ГДР и Албании, но не успел...

Роспуск же ОВД в 1991 г., за полгода до краха Советского Союза, отнюдь не сопровождался организацией контроля за его колоссальным военным арсеналом. Соответственно, уже в начале 1990-х годов предприимчивые дельцы в погонах и без оных развернули высокоприбыльный бизнес по переправке вооружений и боеприпасов из стран бывшего советского блока в распадающуюся Югославию и другие конфликтные регионы. Таким образом, кровавая югославская трагедия первой половины 1990-х годов, унёсшая жизни сотен тысяч людей, а таже отчасти и другие конфликты, в том числе и на территории уже бывшего Советского Союза – дело рук не только Запада, но и лиц, дорвавшихся на рубеже 1980-х – начале 1990-х гг. до власти во всех странах-участницах ликвидируемого Варшавского договора...

Алексей Балиев