Репрессии 1930-х годов – удобная почва для исторических манипуляций в государствах Средней Азии. В 1990-2000-е годы многих осужденных в сталинские времена не только реабилитировали, то есть признали ошибочно репрессированными, но одновременно объявили «героями» и активными борцами за «независимость».

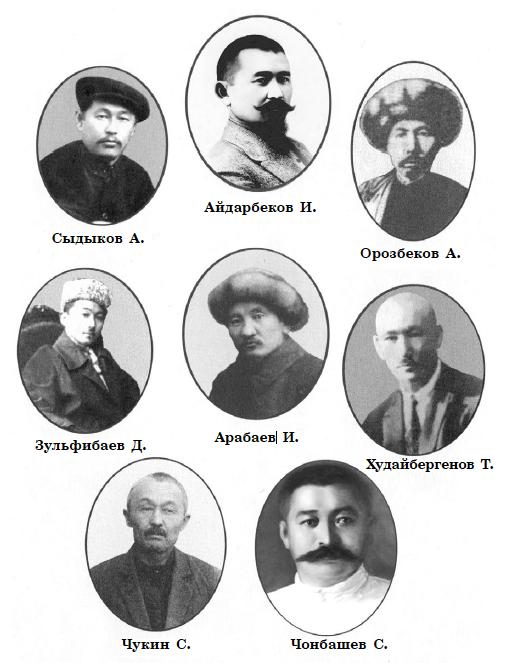

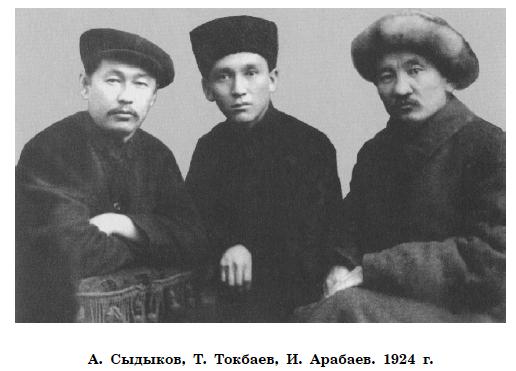

Так в Кыргызстане для группы осужденных в прошлом веке партийных функционеров в 2024 году был придуман статус «отцов-основателей государственности». Это Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Ишеналы Арабаев. Данная группа лиц в 1920-е годы осуждалась за создание «письма тридцати», «платформы» внутри партии большевиков, а в 1933 и 1937 гг. – арестована за создание подпольной «Социал-Туранской партии».

Весной 2025 г. в республике была создана новая «комиссия по реабилитации», в которую вошли ряд прозападных политиков и пропагандистов. В их числе Эльмира Ногойбаева (НПО-иноагент «Центр Полис Азия»), Жанарбек Акаев и Бекташ Шамшиев (американские журналисты), Зайнидин Курманов (протурецкий писатель, обучавшийся в американском военном центре).

Это создаёт условия для дальнейшего переписывания истории и новой русофобской истерии вокруг «репрессий», призванной опорочить общую историю и испортить международные отношения. Поэтому важно сейчас взглянуть внимательно на личности репрессированных «основателей» прошлого и изучить их реальные дела.

Независимость и борьба племён

1924-1925 гг. – это действительно интересный момент в истории Кыргызстана. Москва в этот момент проводила курс на «национальное размежевание», то есть создание национальных республик и автономий в Средней Азии. Так в июне 1924-го создается «Кара-киргизская автономная область» (будущий Кыргызстан), а в марте 1925-го – она получает статус республики.

Но будет ошибкой думать, что эти события заботили будущих «основателей» и прочих авторов «письма тридцати», которое упоминается в каждом кыргызском учебнике истории, но никогда не публикуется и редко цитируется. Это и понятно: ведь в оригинальном тексте (июнь 1925-го) нет ничего про статус республики, национальные вопросы и отношения Пишпека (Бишкека) и Москвы. У авторов вопросы попроще.

Документ целиком посвящён нападкам на местный обком ВКП(б), который авторы многословно и непонятно обвиняет во вмешательстве в работу советов (исполнительной власти), неправильных назначениях, каких-то ошибках в земельной реформе. Процитируй такое в учебнике – и ни один школьник не поймет, кто тут с кем за что воюет.

Но всё столь просто. В то время как Москва занималась созданием кыргызской государственности, ее местные «отцы-основатели» были заняты местечковыми политическими сварами и формированием фракций по племенному принципу.

«Я прибегал к старым методам влияния внутри нашей организации и вне ее. У меня – официального секретаря обкома (второго секретаря областного Оргбюро) – был свой подпольный, тайный оргот (орготдел), который организовывал массу по групповому и родовому принципу... Групповая борьба в организациях отбросила хозяйственное развитие Киргизии на год или на два назад», – писал в личном письме один из «основателей» Абдрахманов.

В марте 1925 г. прошел кыргызский Учредительный съезд советов, на котором большинство получили представители племенного клана Рахманкула Худайкулова и Дуйшеналы Бабаханова. Проиграла племенная группа, интересы которой представляли Сыдыков, Абдрахманов и прочие «основатели», потерявшие свои государственные и партийный посты.

Проигравшие считали, что их противников поддерживал второй секретарь обкома Михаил Каменский (1889-1963 гг.), и пытались его «вывести из игры» с помощью «письма тридцати» и доносов на него, которые Абдрахманов отправлял Сталину. Но план провалился, боле того – он возымел обратный эффект.

Причины поражения сыдыковского клана – неблаговидное прошлое участников. Сам Сыдыков был главой отделения антисоветской партии «Алаш» в Пишпеке, а до революции служил в царской полиции. В руководство «Алаша» также входил и вышеупомянутый Арабаев, возглавлявший партийную газету «Казах», куда писал их третий соратник поэт Касым Тыныстанов. А он публично признавался в том, что стоял на враждебных большевикам позициях: «До вступления в ряды партии мои художественные произведения были насыщенны антикоммунистической идеологией. До 1922 г. я воспевал идеи контрреволюционной партии Алаш-орды...» («Мой путь, мое творчество, мое лицо», 1932 г.)

Большинство сыдыковцев и сам Сыдыков происходили из семей богатых манапов, до революции занимали антикоммунистические позиции, а потом поспешно записавшиеся в большевики. Естественно, такие перебежчики не вызывали доверия ни у Каменского, ни у партийного большинства.

Бабаханов же, наоборот, ловко играл на «левой» риторике и обещал поддержку беднейших слоев населения. «Пока он занимал пост секретаря Укома (уездный комитет. – Н.М.), он был всемерно на стороне батраков и выдвигал лозунги батрачества, но когда стал секретарем Обкома, стал якшаться с манапами против бедняков и беднейшего населения», – рассказывал про него Худайкулов на заседании партийной комиссии в 1926 году.

Спустя век эти интриги кажутся мелкотравчатыми и нелепыми на фоне формирования новой государственности, но именно они, а не статус или границы Кыргызстана интересовали в эти бурные годы «отцов-основателей».

Судя по всему, даже те из них, кто получил образование, не научились мыслить за пределами узких племенных интересов. Идея нации и ее места среди народов СССР была им непонятна.

Политика и криминал

Но в 1926 году политическая ситуации быстро и таинственно изменилась. Сыдыковцы и бабахановцы объединяются для борьбы против нового руководства киргизского обкома, а также местных силовиков.

В партийных архивах сохранилось следующее директивное письмо этой новой фракции: «Мы, Бабаханов, Сыдыков и Худайкулов объединились в Ташкенте в одно целое и помирились. Мы проводим в жизнь следующее и вам предлагаем выполнить в спешном порядке: постарайтесь принять возможные меры к удалению из Киргизии Бурова-Петрова (зав. орг. отд. ОК ВКП(б), Узюкова, Кекина (нач. обл. отд. ГПУ) и Садаева (в это время председ. союза «Кошчи») и тому подобных... Вам нужно проделать следующую работу... через посылку людей во все районы собрать материалы от всех сельисполкомов, союзов «Кошчи» против Узюкова, Бурова-Петрова, Кекина и Садаева; весь материал прислать непосредственно нам в Ташкент. Если на местах кто-либо собирается дать материал на нас, то обратитесь к нашим товарищам, которые сейчас работают в Пишпеке, под их давлением задерживайте их, всеми способами постарайтесь препятствовать этому».

Этот резкий разворот вовсе не был связан с проснувшимся «национальным» сознанием, а с появлением в республике советских работников, понимавших, но не принимавших «местные условия». В особенности речь об упомянутом начальнике ГПУ Кекине, который стал заниматься расследованиями против и бабахановского, и садыковского клана, которые буквально грабили население.

В деле фигурировал такой сигнал с мест: «Народ Киргизский Автономной области разделился два лагеря, два сильных рода два сильных рода солто и тынай. Руководит солто А. Сыдыков и Ю. Абдрахманов, а тынай – Р. Худайкулов и Д. Бабаханов. С помощью столкновения двух родов усилился деспотизм. В одном селении собрано минимум 4000 баранов, 50 лошадей, 20 кобыл. Тысячи хозяйств бедняков страдают под влиянием манапов. Просьба принять меры и убрать означенных лиц». (Проверка комиссии подтвердила, что поборы, производимые обоими кланами, имели место пусть и в меньших масштабах).

Следствие показало создание в Киргизии масштабной системы рэкета. Под прикрытием молодёжной организации «Союз Кошчи» Худайкулов создал боевые отряды, которые заставляли жителей платить дань и выбивали долги перед ростовщиками-манапами. Его сообщники, включая Бабаханова, покрывали эту деятельность. У многих жителей отнимали скот, который затем перепродавался через созданное для этого фиктивное товарищество скотоводов «Степь», на которое также получались крупные кредиты из госбанков с целью их списания и расхищения.

Кыргызские коррупционеры чувствовали свою полную безнаказанность и жили как самовластные цари. Бабаханов даже убил при гостях человека в собственном доме, приревновав к жене, и дело замяли вплоть до расследования 1926 г.

Помимо Худайкулова и Бабаханова, участвовали в преступной группировке и были осуждены судом несколько манапов-сыдыковцев Кокумбай Чыныев, Курман Лепесов, Мамыт Абаильдинов (Лепесов известен тем, что сначала активно участвовал в восстании 1916 года, а затем столь же активно выдавал его лидеров царским властям).

К. Чыныев

Абдрахманов тоже был неплохо осведомлен о преступной деятельности группировки и рассказывал, что в ряде случаев Бабаханов делился захваченным скотом лично с Сыдыковым.

«Бабаханов... у него на дворе было 88 лошадей, затем он условился их отдать Сыдыкову за калым... Приезжает раз в Загорный район, проночевал у манапов, которые собрали ему, как говорят, 1000 баранов... Вождем новой группировки является Сыдыков, он объединяет всех работников на почве родового объединения. С Бабахановым они раньше на ножах были, а теперь объединились», – рассказал он на заседании партийной комиссии в 1926 году.

Тогда Абдрахманов не арестовывался, так как яро «топил» своих бывших коллег и отделался тогда партийным выговором за клановость и участие в интригах.

Социал-Туранская партия

Третьим актом противостояния советской власти и сыдыковцев стало создание «Социал-Туранской партии» (СТП), во главе которого встали все те же Сыдыков и компания. В 1990-е годы, когда родственники осуждённых были допущены к материалам уголовных дел, оказалось, что эта подпольная организация была вполне реальной.

Согласно показаниям участников, она начала формироваться около 1929 г. из группы бывших кыргызских аристократов-манапов, в особенности родственников арестованных по бабахановскому делу Чыныева и Лепесова. Они ругали новую власть и обсуждали свое будущее – то ли бежать за границу через Синьцзян, то ли продолжать борьбу внутри СССР.

Позже через исключенного из партии Сыдыкова они установили контакт с рядом бывших алашевцев в городах Киргизии. В начале 1930-х гг. у них в ходе разговоров сложился план захвата власти и отказа от социалистического курса, но они не успели его реализовать, так как быстро были раскрыты ГПУ.

Заговорщики попытались завербовать юриста Ахмедбека Керимбекова, который сообщил о них властям (свои показания он повторил не только в суде, но в 1950-е при пересмотре дела). По заданию замначальника ГПУ Четвертакова, он участвовал в собраниях организации и смог установить ее состав и намерения.

Лидеры СТП планировали захватить власть в республике путём вооружённого восстания. Живущие в селах манапы с помощью старых связей должны были завербовать боевиков в Чуйской и Ныранской областях, начать формировать отряды, наметить места для схронов оружия. Работу в городах вела группа во главе с Сыдыковым, который взял себе подпольный псевдоним Манас. Непосредственно перед арестом заговорщики составляли политическую программу и обращение к населению.

Хотя непосредственная подготовка восстания (закладка оружия, тренировки и т. п.) еще не началась, в Киргизии уже активизировалась оппозиция. В 1932 г. во Фрунзе по инициативе Абрахманова был переведён четырежды исключенный из партии Сыдыков на должность замглавы госплана.

В городе также были замечены Худайкулов и манап Чыныев, которые ещё должны были отбывать наказание по делу 1926 года, причём последний по документам значился «79-летним неимущим хлеборобом». В ходе следствия сам Сыдыков проговаривался: «Пребывание мое в Киргизии означало реставрирование байских и манапских элементов и не зря ожили, и зашевелились разбитые группы...»

Власти вовремя пресекли это движение. ГПУ было арестовано около 139 человек, из которых 84 были отданы под суд.

Факт создания СТП сомнений не вызывает. Его подтверждают даже признания осуждённых, сделанные после суда своим сокамерникам. В частности, некий Ахметов рассказал на пересмотре дела в 1958 г.: «В период 1934-37 гг. я с Сыдыковым отбывал наказание одном лагере. В разговорах со мною он заявлял, что действительно в городе Фрунзе была создана антисоветская организация «Социал-Туран»; но ее участники ничего практически против советской власти не сделали...»

На следствии Сыдыков, кстати, категорически отрицал само членство в СТП и был осужден на основе показаний других лиц. И это заставляет сомневаться в том, что кто-то фабриковал показания или бил подследственных. Они были пойманы ГПУ, но защищались от обвинений, как хотели, в меру знаний и интеллекта.

Следствие скорее можно упрекнуть в том, что многие соучастники не были уличены, и ряд нитей повисли в воздухе. Не удалось установить, как был организован приезд в Киргизию Сыдыкова, Худайкулова и Чыныева? Как в ходе следствия пропали экземпляры «программы» и «обращения СТП»? Кому были адресованы тайные письма из тюрьмы, которые арестованные передавали на волю через медсанчасть?

Возникает подозрение, что кое-кто сверху принял меры, чтобы ГПУ не копало слишком глубоко, выявляя связи экстремистов. Эти детали выяснились в 1937 г., когда следствие занялось сыдыковцами в руководстве республики, председателем ЦИК Абдукадыром Орозбековым, премьером Абдрахмановым и министром Айдарбековым.

СТП-2

Существует миф, будто Абдрахманов и Айдарбеков были исключены из партии, а затем попали под следствие из-за конфликта с Москвой по вопросу о хлебозаготовках, включая отказ вывозить часть собранного из республики на фоне продовольственных проблем 1931-1932 гг.

Изучение дневников Абдрахманова показывает совершенно другую историю вопроса. Он требовал в ЦК в 1931 году, чтобы для Киргизии выделили дополнительные запасы хлеба, иначе он откажется вывозить урожай хлопка, ссылаясь на нехватку продовольствия. Руководство вполне приняло требования республики, признав ситуацию сложной, фактически безвозмездно отгрузив требуемое количество хлеба и промтоваров. «Основное в этом «договоре» я получают реально, а даю бумагу», – записал Абдрахманов в дневнике.

Реально исключили его из партии в конце 1933 г. по обвинению в «двурушничестве», то есть связях с экстремистами.

Свою роль сыграл, конечно, и перевод во Фрунзе на пост замглавы Госплана Сыдыкова, который сразу возглавил антисоветское подполье. Но более скандальным фактом были изъятие дневников Абдрахманова на квартире его любовницы Марии Натансон в Ленинграде.

Интересен был не столько сам дневник, а тот факт, что Натансон была известной сторонницей Троцкого, за что в своё время была сослана в Пишпек, где ее «пригрел» Абдрахманов и взял в Госплан. Любовницу Абрахманов делил с Виталием Примаковым, также активным сторонником Троцкого. Кроме того, через Натансон он познакомился также с двумя другими троцкистами, Григорием Евдокимовым и Иваном Бакаевым, которые в 1930 году были осуждены за подпольную антисоветскую деятельность.

Естественно, на фоне этой информации НКВД занялось Абдрахмановым и его бывшими коллегами по руководству Киргизии. «После снятия меня с поста председателя СНК Киргизской республики я поехал в Москву, зашел в Рыскулову и стал ему рассказывать о случившемся. Он меня перебил и сказал, что все знает. Рыскулов был очень зол на меня за то, что из-за своей неосторожности [я] провалился. Он говорил: “Надо было умнее работать, лучше конспирироваться и не писать дурацких дневников”» – расскажет Абдрахманов в своих показаниях в 1937 г.

По версии следствия, Оразбеков, Абдрахманов и министр Айдарбеков входили в состав СТП и обеспечивали ее деятельность. Руками Сыдыкова и «его» манапов они надеялись поднять в республике восстание и использовать его либо для выхода из СССР, либо для давления на Москву в вопросах изменения внешней политики. Материалы расследования также указывали на связи Абдрахманова с алашевцами в Казахстане (Рыскулов и иные) и бывшими членами «правой» (бухаринцы) и «левой оппозиции» (троцкисты) в Москве и Ленинграде.

Сейчас принято категорически отметать все показания, данные на следствии, как якобы «выбитые». Но есть независимые свидетельства того, что Абдрахманов был сторонником «партийной» оппозиции, в чем он даже признавался в переписке.

«Нельзя ли было бороться против оппозиции, разоблачая их принципиальную линию, их практику, в то же время сохраняя у руководства партии тт. Рыкова, Томского и Бухарина, которых я считал крупными работниками партии и ближайшими учениками Ленина...», – пишет он в одном из писем. То есть идеи противников власти были ему близки, что неудивительно при его обширных связях с оппозиционерами.

Мы также сейчас совершенно точно знаем, что арестованные киргизские чиновники действительно были связаны с манапами, арестованными по «первому делу СТП». Внук Лепесова вспоминал события около 1932 года: «Будучи мальчиком 5-6 лет помню, как верхом на лошадях в сопровождении большой свиты к нам приезжал председатель Центрального Исполнительного Комитета Киргизской АССР, наш киргизский аксакал Абдыкадыр Орозбеков. Он сидел на красивом скакуне, который ни минуты не стоял на месте, одетый в парчовый халат, расшитый золотом и огромном тебетее из дорогого меха. Он мне казался ханом, вышедшим из кыргызских сказок...»

Фактическому главе республики незачем было посещать семью провинциального бая, если он не был действительно причастен к деятельности антисоветского подполья.

Выводы

Как мы видим, реальными «отцами-основателями» Кыргызстана следует называть Сталина и Калинина, а не группу оппозиционеров, которых сейчас возвеличивают в республике. В 1920-е годы, по мере её формирования, Сыдыков, Абрахманова и Орозбекова больше беспокоили местные интриги, сначала против конкурирующего клана, затем – против руководства ГПУ, которое отказалось закрывать глаза на коррупцию в Киргизии.

Конфликт этой группировки с новой властью не был случайностью. Сыдыковцы, преимущественно из аристократических манапских семей, хотели воссоздать и под социалистическими лозунгами повторить в Киргизии старый «ханский» уклад. Не даром тот же Орозбеков рядился в парчу и старательно повторял образ средневековых ханов. (Сейчас это назвали бы «косплеем»).

Советские власти пытались создать новые элиты во всех областях страны, опираясь на систему всеобщего образования и привлекая во власть детей вчерашних рабочих и крестьян. Кроме того, уничтожалась старая экономическая система, с помощью которой обретали богатства аристократические кланы Средней Азии.

«Старые элиты» боролись сначала с помощью интриг, затем переходили к подпольной экстремистской деятельности. И здесь неважно, какие лозунги «независимости» они использовали – «правые» или «левые». Это была борьба за сохранение власти и ресурсов для своих семей.

В этой борьбе победили большевики и создали ту городскую и промышленную цивилизацию, которая и сейчас во многом окружает нас. Можно их хвалить за это или осуждать за сделанные ошибки, но мы – дети их победы.

Никита Мендкович