Будут ли Казахстан и Узбекистан инвестировать средства в шатающуюся экономику Штатов?

Очередные переговоры стран Средней Азии с США в рамках формата С5+1 завершились весьма необычно. Вместо привычного всем разговора о помощи в экономическом развитии региона и привлечении американских инвестиций Вашингтон принялся продвигать сделки, предполагающие сугубо одностороннюю выгоду.

Политика США до 2025 года зачастую предусматривала смешение экономических и политических интересов в Евразии, причем политические амбиции Вашингтона могли превалировать над экономикой. Основной целью американцев было вытеснение из Средней Азии России и Китая, создания там проамериканских режимов, а в идеале – «сухопутного авианосца» вместо потерянных в 2021 г. баз стратегической авиации в Афганистане. Обслуживание интересов американское корпораций также велось, оставаясь до поры до времени на вторых местах.

Но при «новом Трампе» парадигма изменилась. Президент отказался от финансирования псевдогуманитарных программ и даже пошел на заморозку работы запрещённого в России агентства USAID и связанных с ней фондов в целях экономии бюджета.

Главной целью Вашингтона стала реиндустриализация в США, возвращение промышленности, релоцированной за границу в прошлые десятилетия. А это требует решения двух задач – привлечение в США капиталов и создание рынков сбыта для американской продукции в других странах. Именно это и было целью тарифных войн Трампа против Евросоюза и других партнёров, от которых требовалось открывать рынки и вкладывать деньги в Америку.

И вот теперь объектом экономической экспансии Вашингтона стали страны Средней Азии, прежде всего Казахстан и Узбекистан.

«Теперь платить будете вы!»

Обычно переговоры Средняя Азия – США включали в себя дежурные обещания инвестиций, попытки «продать» модные темы вроде зелёной энергетики и разговоры о правах человека. Страны региона обычно в ответ просили вложить деньги во что-то более полезное, а лучше помочь материально по линии гуманитарных программ.

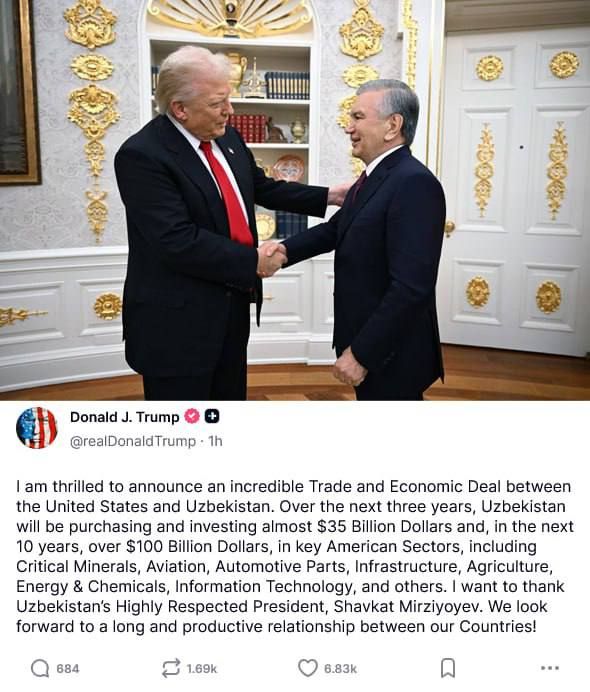

Но теперь сценарий сменился на обратный. Согласно заявлению Дональда Трампа, переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым завершились обязательствами Ташкента инвестировать в экономику США 135 миллиардов долларов в течение 13 лет.

То есть вместо привлечения капитала в развивающуюся экономику республики она должна вкладывать деньги в Соединённые Штаты, причём сумма вложений превышает годовой объем ВВП Узбекистана, составляющий всего 115 миллиардов долларов. То есть республике придется ежегодно до 10% денежного эквивалента, ею производимого, отдавать за рубеж, чтобы поднять благосостояние США.

Эту уже не первый случай, когда администрация Трампа «продавливает» Ташкент на заключение явно невыгодной сделки.

В сентябре Вашингтон объявил о том, что Узбекистан закупает у американского производителя 22 самолета марки Boeing 787 Dreamliner за 8 млрд долларов. Таким образом, Ташкент вынужден был платить по 363 миллиона долларов за борт, хотя рыночная цена на самолеты этой модели на Западе не превышает 175 млн. То есть на одной единственной сделке страна потеряла более 4 млрд долларов США.

Меньший объём изъятия «лишних» денег был предложен США Казахстану. Сообщается о заключении «коммерческих соглашений между Казахстаном и Соединенными Штатами на сумму более 17 млрд долларов». Однако на практике это все те же сделки, выгодные исключительно американской стороне.

В частности, казахская Air Astana обязалась по примеру Узбекистана купить еще 18 самолетов Boeing 787 Dreamliner на сумму 7 миллиардов (более 40% общей суммы). Поскольку этих денег у компании нет, сделку предстоит оплачивать государственному фонду «Самрук-Казын».

То есть по 389 миллиардов за единицу по цене, более чем вдвое превышающей рыночную и даже расценки по сделке с узбекскими авиаперевозчиками.

Также подписано еще несколько соглашений американцев с местными компаниями. Например, «Билайн Кз» (не имеет отношения к РФ) заключил соглашение со Starlink на оказание услуг спутниковой связи. Цены не оглашаются, но сомнительно, что они, как и в случае «Боинга» отвечали условиям рынка.

Тем более что это уже не первые сделки по завышенным ценам. В сентябре 2025 года Казахстан уже купил у США партию локомотивов на 4,2 млрд долл. по цене, превышающей рыночную почти в 10 раз.

Очевидно, что заключение грабительских сделок становится типичной политикой США в Средней Азии. Но возникает вопрос, почему Астана и Ташкент подписывают подобные контракты?

От республик – к колониям

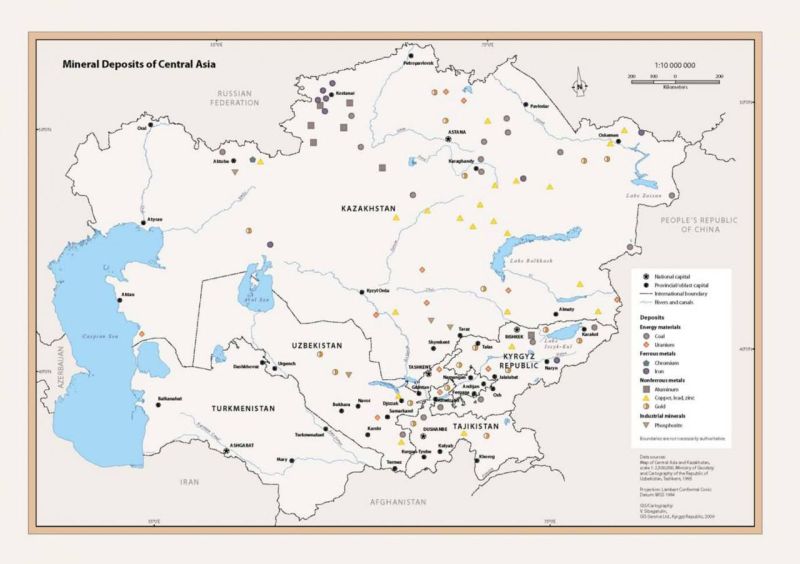

В оправдание своей экспансии «западники» часто говорят о том, что инвестируют средства в добычу полезных ископаемых в регионе. В частности, в ходе прошедших переговоров в Вашингтоне обсуждалось дальнейшее участие американских компаний в разработке нефтяных месторождений Тенгиз и Карачаганак в Казахстане.

Но «казахскими» эти месторождения являются только по названию. Контрольный пакет Тенгиза принадлежит американскому Chevron. А Карачаганак та же компания контролирует вместе с другой американской корпорацией Shell и итальянской Eni.

В целом более 70% нефтедобычи Казахстана контролируется иностранными компаниями, около 56% – западными корпорациями и около трети – непосредственно американскими. Аналогичная ситуация в металлургии и большинстве экспортно ориентированных отраслей. Хотя в большинстве стран мира такие отрасли стараются сохранить в руках государства или сугубо национальных компаний.

Большинство месторождений Казахстана были переданы иностранцам в 1990-2000 годы в рамках соглашений о разделении продукции (СРП), ориентированными на вывод капиталов и ресурсов за границу. Производство не локализуется, а большинство работ по обслуживанию месторождений осуществляются американскими компаниями при минимальном участии местных рабочих.

В результате на Запад вывозится не только добытое сырье, но и большая часть финансов от трат, связанных с его добычей. Казахстан не получает ни значимого объема капиталов, ни развития собственного производства. Наоборот формируется устойчивый отрицательный платёжный баланс и дефицит средств, который не дает развивать собственную экономику за счет нефтедолларов. Происходит деградация промышленности, критической инфраструктуры, государственного аппарата.

Неоколониальная модель экономики воспроизводится за счёт кадровой зависимости ключевых национальных компаний от иностранного менеджмента, который, естественно, защищает интересы метрополии, а не «колониальных» властей.

В том же «Самрук-Казыне» половину совета директоров составляют иностранцы, а в Air Astana иностранцы образуют большинство руководства, включая главу компании. В конце 2024 году ему, кстати, пришлось признать, что из компании систематически утекали денежные средства в результате «манипуляции ценами» – заключение контрактов по завышенной стоимости, в том числе с иностранными поставщиками.

Воспроизводству колониального контроля способствует комплекс национальной неполноценности у части элит и преклонение перед западными «управленцами». Отдельную проблему составляют «болашакеры», выходцы из элитных семей Казахстана, учившиеся за рубежом в рамках госпрограмм. Чаще всего они имеют более чем сомнительную квалификацию, но выступают последовательными проводниками западной линии и сопротивляются отмене СРП и зависимости от западных инвесторов.

Зачастую преференции западным компаниям диктуются также личными связями чиновников с западным капиталом. Например, в 2024 году британская компания «Рио Тинто» получила выгодный контракт на разведку месторождений лития в республике. Оказалось, что проект финансирует американский холдинг Citi Group, в системе которого 14 лет проработал подписавший контракт казахский министр.

Стабильный отток казахского капитала в «метрополию» (США и Британию) шёл все последние десятилетия. Администрация Трампа лишь ускоряет этот процесс, заставляя местных чиновников заключать убыточные сделки и более явно используя административный ресурс.

К сожалению, элементы неоколониальной модели сотрудничества с Западом проникают в последние годы и в Узбекистан. В последние годы происходит передача под контроль зарубежных компаний, ассоциируемых с британским холдингом «Ротшильд и Ко», ряда важных промышленных активов по заниженным ценам. Указывают на связь главы холдинга Эрика де Ротшильда через прозападных узбекских активистов с высокопоставленным чиновником АП Узбекистана, который мог пролоббировать эти невыгодные республике сделки.

Этапы большого пути

Неоколониальная система эксплуатации Западом Средней Азии стала складываться сразу после распада СССР. Без коллективной защиты многие республики оказались беспомощны перед проникновением иностранных корпораций, использующих подкуп, пропаганду и идеологию.

Захват ключевых активов, создание подконтрольных партий и движений, формирование политической и экономической зависимости от метрополий (США и Британии, прежде всего) делали неоколониальное господство трудно устранимым для пострадавших государств.

В какой-то мере сдерживал это только сильный государственный контроль над экономикой, как в Белоруссии или Узбекистане 2000-х годов. Пожалуй, успех России, которая смогла создать базис сильных национальных корпораций, успешно конкурирующих с Западом, является уникальным для постсоветского пространства.

Для Запада колониальные и неоколониальные ресурсы всегда требовались для стабилизации и поддержки роста собственной экономики. К 2022 году сложились предпосылки к новому экономическому кризису, который США и Европа пытались компенсировать за счёт войны против России и территорий бывшей Украины. Захват природных богатств, промышленности и больших рынков сбыта мог позволить коллективному Западу решить свои социальные проблемы без непопулярных мер.

Однако неудача санкционной и прокси-войны против России заставили США, в особенности новую администрацию Трампа, искать новые пути решения проблем, в первую очередь более интенсивного «выжимания» денег из традиционных неоколоний. Проявлением этого курса является в том числе открытый и активный грабёж Казахстана и Узбекистана.

Однако новая ситуация после 2022 года открывает и новые возможности для стран-жертв неоколонизации. Поражения в Афганистане и на Украине сильно поколебали позиции «западного гегемона» и одновременно привели к активизации формирования новых экономических союзов, ЕАЭС, ШОС, БРИКС, и систем торговли, независимых от доллара. У многих государств появился выбор и возможность выйти из сферы влияния западных неоколониалистов.

Тот же Казахстан явно готовился пойти по этому пути в 2023 г., заявляя о присоединении к БРИКС. Это открыло бы возможность пересмотреть СРП, повысить доходность нефтедобычи для бюджета и начать модернизацию экономики. Но решимости довести этот курс до логического конца в 2024 году у руководства республики не хватило.

Сейчас страны Средней Азии выбирают свое будущее в многополярном мире. Старые прозападные элиты требуют остаться в зоне влияния англо-американской неоколониальной системы, поэтому толкают правительства на подписание новых невыгодных соглашений с Западом.

Идейным обеспечением этого вектора становится лозунг «деколонизации». Его авторы, по сути, пытаются убедить граждан, что вся их новейшая история – это время в статусе «колонии», жизнь в положении жертвы. И, следовательно, нужно и можно мириться с неоколониальным господством Запада («так всегда и было»), выискивая в нем некие плюсы.

Но значительная часть общества в ответ на растущие социально-экономические проблемы ищет выход в евразийском векторе. Пробуждение исторической памяти о Победе 1945 года, индустриализации и полете в космос – это стихийный ответ на попытки уничтожения национальной гордости, напоминание о том, что предки творили историю и не стали бы мириться с бедностью из-за того, что кто-то сегодня скупил их недра и присваивает себе доходы от них.

Политическая и идейная борьба за будущее региона вытесняется из публичного пространства, но не прекращается. И её накал лишь будет расти на фоне ожесточения экспансии США в Средней Азии.

Никита Мендкович, по материалам: Фонд стратегической культуры