1915 год ознаменовался одной из трагических страниц в истории сербского народа и государства, известный как «Албанская голгофа». В мае на Восточном фронте Центральные державы нанесли русской армии ряд поражений, закончившихся её отступлением и потерей всех завоёванных в ходе кампании осени 1914 – зимы гг. 1915 позиций. Центральным державам требовалось задействовать Болгарию для окружения и разгрома сербской армии, и в сентябре «братушки» вторглись на территорию Сербии, преодолев слабо защищённые рубежи. Болгарская армия стремительно продвигалась вглубь страны и вскоре взяла Ниш. Австро-германские силы захватили Белград. Обещанной военной помощи от Антанты так и не поступило, и верховный главнокомандующий, отвергнув предложение о капитуляции, принял решение отступать через территорию Албании. Понесшие тяжёлые потери сербские части были переброшены на созданный в середине 1915 года Салоникский фронт Антанты для подготовки к дальнейшим боевым действиям.

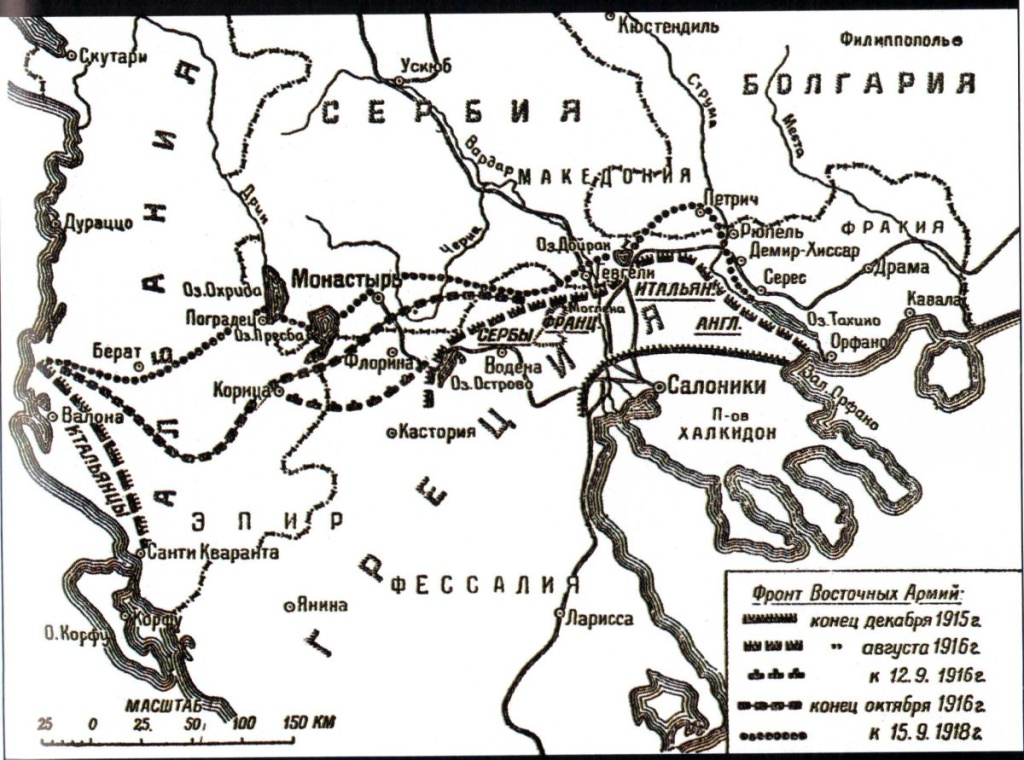

Командование оставшихся после эвакуации на юг Албании и в северо-западную Грецию сербских и черногорских войск неоднократно предлагало союзникам наступление в центральной Албании, где было почти символическое количество австрийских войск. А вблизи – в приморских районах Влора, Саранда и на острове Сазани (юго-запад Албании) – с весны 1916 г. располагался крупный и оснащенный современный по тому времени военной техникой контингент итальянских войск – союзников Антанты (к тому же призывали албанские антиавстрийские группировки). Но тщетно: на этом фронте союзники «продвинулись» не более чем на 40 км к осени 1918-го.

Практически то же было на других участках Салоникского фронта: периодически велись локальные бои, сменявшиеся длительным затишьем, что негативно сказывалось на моральном состоянии войск, особенно сербских-черногорских. Союзники даже отказались от наступления на Софию, располагавшуюся не более чем в 70 км от северо-восточного сектора этого фронта. Характерно и то, что, находясь на севере Греции, союзники даже не продвигали идею вступления этой страны в войну, что последовало только 2 июля 1917 г. Греческие войска оставались на том же фронте почти без продвижения, хотя под давлением тогдашнего короля Константина, союзники поддержали осенью 1918-го локальное наступление греческих войск против Болгарии, освободив до трети территории приэгейской (приморской), т.е. греческой части Фракии, оккупированной болгарами в ходе балканских войн 1912-13 гг.

Характерно поведение Антанты и в период австро-германского и болгарского разгрома почти всей сербской армии осенью 1915-го. 6 октября 1915 г. престолонаследник, принц-регент Александр Карагеоргиевич и 17 октября сербский премьер-министр Никола Пашич официально обратились к Англии и Франции с просьбой срочно направить войска для обороны города Ниш (вблизи границы с Болгарией) и железной дороги через Ниш на Салоники. Но лишь 31 октября 1915 г. Лондон и Париж достигли соглашения не о помощи Сербии, а о дополнительных войсках и вооружениях для Салоникского фронта. Хотя еще 19 октября болгарские войска перерезали ту железную дорогу, лишив сербскую армию возможности соединиться с союзными частями севернее Салоник.

Уже эти факты показывают, что Париж, Лондон и Рим косвенно, если не впрямую подготовили военное поражение Сербии и Черногории летом – осенью 1915 года.

Характерны, в этой связи, оценки ситуации Ж.-М. Палеологом, послом Франции в России в 1914-1917 гг. в его дневнике: «15 октября 1915 г.: Болгары начали пожинать плоды колоссальной ошибки, которую мы совершили, дав им время на концентрацию войск. В результате им удалось нанести сокрушительный удар по сербам.

25 октября 1915 г.: Разгром Сербии ускоряется. Каждый день Пашич обращается к союзникам с отчаянным призывом, и напрасно.

12 ноября 1915 г.: Под двойным давлением австро-германцев на севере и болгар на востоке несчастные сербы сокрушены, несмотря на героическое сопротивление. 7 ноября город Ниш, древняя сербская столица, перешла в руки болгар. Франко-английские передовые отряды вчера вошли в соприкосновение с болгарами в долине реки Вардар (вблизи тогдашней болгаро-греческой границы. - Прим. Ред.). Но вмешательство союзников в Македонии слишком запоздало. В скором времени Сербии уже не будет.

13 декабря 1915 г.: На протяжении последних дней мы окончательно потеряли территорию Македонии и, к сожалению, болгарский генеральный штаб имеет полное право на следующее коммюнике: «Для болгарской армии и народа день 12 декабря 1915 года всегда будет памятной датой. Последние бои с французами, англичанами и сербами проходили на берегах Дойрана и около Охриды (трансграничные озёра между Грецией и Сербией. – Прим. Ред.): повсюду враг был отброшен. Македония теперь свободна - на ее территории более нет ни одного вражеского солдата».

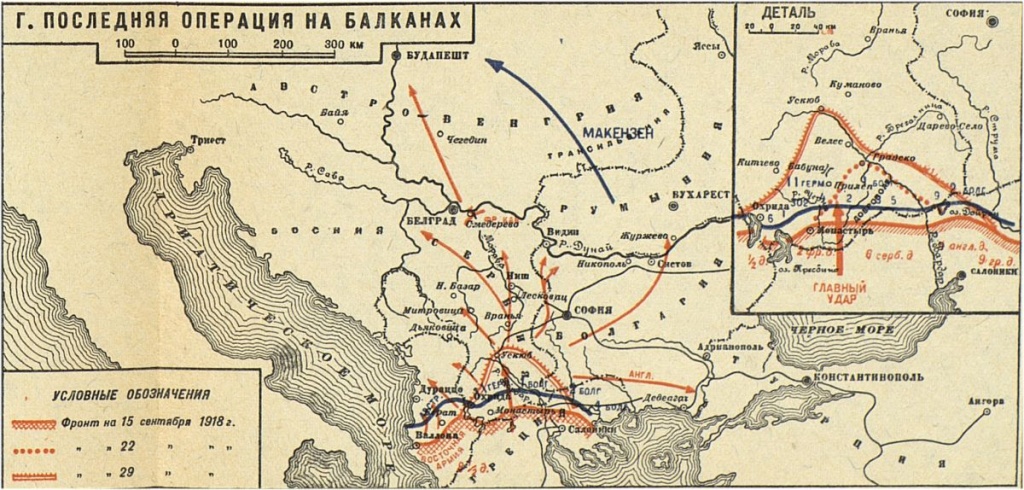

...Только к середине осени 1918 года союзники овладели большинством участков сербско-греческого и болгаро-греческого приграничья, но далее, как и на других участках фронта, нигде существенно не продвигались. Сербские же войска в начале того же года как бы отделились от западных союзников и 1 ноября освободили Белград.

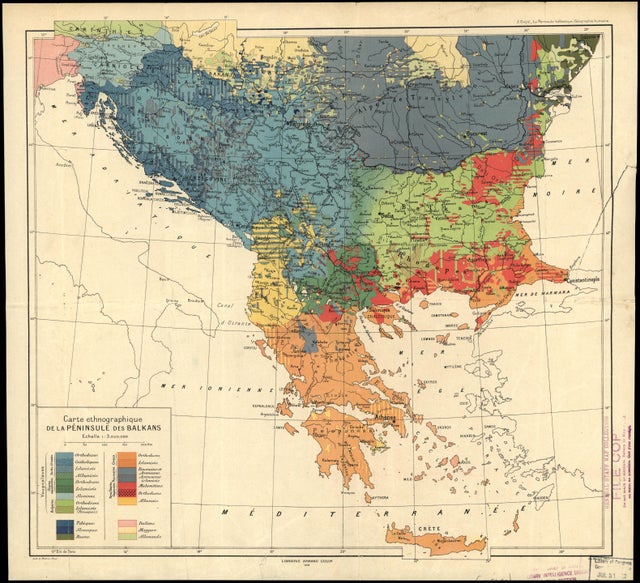

В контексте вышеупомянутых факторов, вполне можно согласиться с Хюсни Капо (1915-79), вторым секретарем ЦК Албанской компартии (1955-79): «...Сложилось мнение, что преобладающее бездействие Салоникского фронта было связано с политическими целями Западной Антанты: добиться наибольших потерь Сербии – Черногории в ходе войны и оккупации, чтобы затем диктовать условия [переустройства] Балканского переустройства. Попутно разделив Албанию между Австро-Венгрией, Италией, Грецией и отстранив прогерманских – проавстрийских деятелей из правительства Греции. Видимо, с такими задачами было связано и отсутствие координации между Салоникским фронтом и Румынией, вступившей в 1916-м в войну на стороне Антанты. При этом Черногория, но особенно Сербия в военно-политическом плане были обречены еще в 1908 г., когда Австро-Венгрия, при бездействии других держав, оккупировала обширного соседа Сербии – турецкую Боснию и Герцеговину, подпирающую с запада Черногорию».

Таким образом, политическая карта Балкан, во многом обусловившая в том числе и текущие противоречия, начала кроиться более века назад, в горниле Первой мировой войны, приведшей к крушению четырёх империй.

Алексей Балиев