80 лет разгрому Квантунской армии Японии

9 августа 1945 года Советский Союз, выполняя свои обязательства перед союзниками, вступил в войну с Японией. Переброска советских войск для усиления группировки, противостоящей Квантунской армии, которой командовал опытный генерал Отодзо Ямада, началась заблаговременно и практически не скрывалась.

С конца февраля 1945 года японская разведка докладывала о перевозках войск и запасов продовольствия в восточном направлении через Транссибирскую магистраль. Перевозились танки, самолеты, артиллерийские орудия и понтонные мосты. Одновременно подразделения Красной армии выдвигались ближе к восточной границе. В мае-июне 1945 года на Дальний Восток шло по 15 эшелонов ежедневно. Японская разведка сделала вывод, что дивизии Красной армии перевозились по железной дороге на восток каждые 3 дня. Японцы предполагали, что к концу июля 1945 года для проведения наступательной операции командование советских войск увеличит численность своих соединений на Дальнем Востоке до 47 дивизий.

Японцы недооценили советскую военную мощь. В действительности к 9 августа 1945 года в составе группировки советских войск в 1 669 500 человек было уже 76 стрелковых дивизий и 4 танковых корпуса.

В современной литературе довольно много экспертных оценок, причем вполне объективных, которые свидетельствуют о том, что Квантунская армия отчасти утратила свою боевую мощь к моменту начала операции советскими войсками. Это действительно так.

В январе штаб 6-й японской армии, руководивший в 1939 году операциями под Халхин-Голом, был переброшен в Китай. Это была последняя элитная часть, остававшаяся в Манчжурии. Чтобы ввести советское командование в заблуждение относительно численности японской армии, пришлось мобилизовать практически всё местное население, которое, понятно, боевых навыков не имело.

Но даже если бы в Манчжурии остались элитные части Квантунской армии, им бы все равно пришлось испытать горечь поражения. Та же самая 6-я армия была разбита под Халхин-Голом Георгием Жуковым, который в 1939 году еще не имел боевого опыта в руководстве крупными воинскими соединениями, да и по своим полководческим качествам, безусловно, уступал лучшему советскому стратегу маршалу Василевскому, спокойно и методично разгромившему считавшихся лучшими в мире германских полководцев под Сталинградом.

Крайне любопытно, что Сталин именно Василевского назначил руководить операциями в Манчжурии и дал ему возможность привлечь к ней тех военачальников, которых он сам лично считал необходимыми. Это говорит о том, что Сталин прекрасно понимал, кто есть кто в Советской армии и когда соображения внутриполитического свойства не влияли на его выбор, делал ставку на реально лучших полководцев.

Василевский взял с собой в Манчжурию маршала Родиона Малиновского, которому поручил Забайкальский фронт, маршала Кирилла Мерецкова – 1-й Дальневосточный фронт, и генерала армии Максима Пуркаева – 2-й Дальневосточный фронт. Действия ВМФ координировал адмирал флота Николай Кузнецов, авиации – маршал авиации Александр Новиков.

Советским войскам противостояла японская группировка численностью свыше миллиона человек, 6260 орудий и миномётов, 1155 танков, 1900 самолётов, 25 кораблей. Эти войска располагались в заблаговременно созданных укрепрайонах. Что касается японской бронетехники, то даже лучший японский танк «Чи Ха» был на уровне европейских танков тридцатых годов со слабой артиллерией и броней. У Японии имелись великолепные истребители «Зеро», которые считались лучшими в мире, но в Манчжурии были в основном устаревшие модели боевых самолётов.

В состав Квантунской армии входил печально известный Отряд 731, вооружённый бактериологическим оружием. В этом зловещем подразделении на живых людях, которых японцы между собой называли «брёвнами» (китайцах, русских, монголах, корейцах, схваченных жандармерией или спецслужбами Квантунской армии), проводились жестокие опыты, перед которыми меркнут зверства доктора Менгеле. Командовал Отрядом 731 генерал-лейтенант Сиро Исии.

В боях против советских танков японцы собирались использовать «смертников». Камикадзе привязывали на спину мину, с которой те бросались под танк противника. Для подрыва танков использовали специально натренированных собак, число которых было весьма невелико.

Японские летчики собирались пикировать на учебных самолетах, набитых взрывчаткой, прямо на русские танки. Однако призывы к самопожертвованию со стороны командования не имели должного эффекта. Новобранцы были не похожи на ту Квантунскую армию, которая вела ожесточённые боевые действия на реке Халхин-Гол и рвалась к захвату Сибири и Дальнего Востока. В 1945 году в разговорах между собой солдаты называли себя «человеческими пулями» и «маньчжурскими сиротами».

Тем не менее, даже в таким состоянии японская группировка генерала Ямады могла бы оказывать длительное сопротивление и нанести советским войскам серьёзный урон, если бы не громадное превосходство советских военачальников, офицеров и рядового состава в боевом опыте и воинском мастерстве.

В течение всех лет противостояния советских и японских войск на Дальнем Востоке шла позиционная война средней интенсивности, в которой нападающей стороной были японцы. В 1941 году они нарушили нашу сухопутную границу 136 раз, в 1942 – 229 раз, в 1943 – 433 раза. Японский флот блокировал советские дальневосточные порты. С лета 1941 по конец 1944 было задержано 178 советских судов, а 18 судов и вовсе потоплены японскими кораблями и подводными лодками, что было вопиющим нарушением Договора о нейтралитете от 18 апреля 1941 года.

Как известно, 6 августа американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму, а три дня спустя – на Нагасаки. Это не поколебало решимости японских военачальников и офицеров сражаться до конца на всех фронтах.

Военное командование Императорской армии считало, что советские войска не сумеют преодолеть мощные пограничные укрепрайоны и завязнут на несколько месяцев в позиционных боях, что дало бы возможность японским войскам выиграть время и добиться почётного мира.

Такую уверенность давал японским военным опыт борьбы на острове Окинава против американцев. 77-тысячный японский гарнизон сражался в полном окружении в условиях абсолютного превосходства противника в воздухе и на море, при непрерывных бомбардировках и обстрелах корабельной артиллерии. Почти три месяца японский гарнизон противостоял более чем полумиллионной группировке противника, потерявшей около 50 тысяч человек убитыми и ранеными.

Генерал Ямада обратился к солдатам и офицерам Квантунской армии с призывом: «Пусть нам придётся есть траву и грызть землю, но мы должны жестоко и решительно сразиться с врагом».

Большая часть японских офицеров выступала за продолжение войны, считая, что основная масса сухопутных войск сохранена, и армия вполне способна нанести мощный удар по противнику в случае его высадки на японскую территорию: «Как же можно выбрасывать белый флаг, даже не начав сражаться?»

Такой же позиции придерживался и главнокомандующий японскими экспедиционными силами в Китае генерал Я. Окамура: «Капитулировать, не вводя в бой армию, численность которой составляет несколько миллионов человек – позор, которому нет равного во всей военной истории».

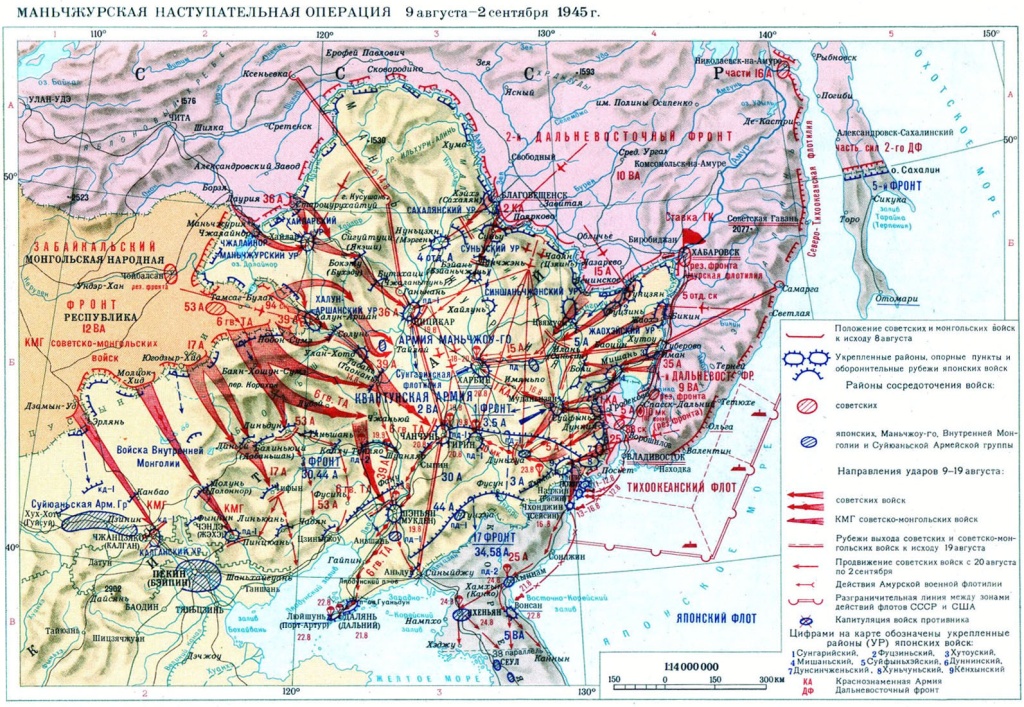

Замысел маршала Василевского состоял в нанесении двух основных (с территории Монголии и Приморья) и нескольких вспомогательных ударов по сходящимся в центре Маньчжурии направлениям, глубокий охват главных сил Квантунской армии, рассечение их и разгром по частям, овладение важнейшими военно-политическими центрами – Фэнтянем, Синьцзином, Харбином, Гирином.

Это было классическое концентрическое наступление по автора трактата «О войне» Клаузевица: «Всякое концентрическое наступление, как в стратегии, так и в тактике сулит более значительный успех, ибо в случае удачи мы не только опрокидываем неприятельскую армию, но в большей или меньшей мере и отрезаем её. Следовательно, концентрическое наступление всегда богаче результатами, но вследствие разъединения частей и расширения театра войны оно связывается с более крупным риском. В данном вопросе дело обстоит так же, как и с наступлением и обороной: более слабая форма открывает перспективу на более крупные успехи.

В конце концов, всё сводится к тому, чувствует ли себя наступающий достаточно сильным для того, чтобы стремиться к крупной цели».

Советское командование чувствовало себя абсолютно уверенным в победе и стремилось к предельной цели – наголову разгромить противника, уничтожить миллионную Квантунскую армию и дать миру образец несокрушимой мощи Красной армии.

Думаю, что инструктируя Василевского, Сталин дал примерно такую установку: «Американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму, товарищ Василевский, чтобы запугать Советский Союз. Вы должны наголову разбить японских империалистов, чтобы показать американцам, что им не удалось нас запугать, и что Красная армия может сокрушить любого агрессора. Мы сорок лет ждали этого часа, чтобы отомстить японцам за Цусиму и Порт-Артур».

Успех Красной армии превзошёл все ожидания.

Василевский начал наступление на всех фронтах в ночь на 9 августа без артиллерийской подготовки, что противоречило канонам, сложившимся в последние годы войны с Германией. Как правило, любая операция РККА начиналась с сокрушительной артподготовки, которая превращала позиции противника в кровавую кашу. Затем вперед шла пехота при поддержке танков, занимая оставленные опустевшие линии обороны противника. В городских боях артиллерия сопровождала штурмовые группы. Василевский принял единственно правильное и неожиданное для противника решение и тем самым избежал затяжных позиционных боев, так как штурмовать или сокрушать артиллерией укрепрайоны японцев означало пойти на такие же огромные потери, что и американцы на Окинаве, и на такую же потерю времени. Укрепрайоны не штурмовали. Их просто обходили, точно так же, как немцы в 1940 году обошли линию Мажино.

Маньчжурская операция проводилась на фронте 2700 км, на глубину 200-800 км, на сложнейшем театре военных действий с пустынно-степной, горной, лесисто-болотистой, таёжной местностью и крупными реками.

Войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточного фронтов перешли в наступление в ночь на 9 августа. Одновременно армейская и морская авиация нанесла мощные удары по укрепленным районам в приграничной полосе, а также по административно-политическим центрам Чанчунь и Харбин, портам Юки, Расин и военно-морской базе Сейсин. В первый день войска Забайкальского фронта продвинулись на 50, а его передовые отряды на 150 километров и вышли на подступы к перевалам Большого Хингана. Застигнутый врасплох противник не смог оказать организованного сопротивления и стал отходить вглубь Маньчжурии. К исходу 11 августа соединения 6-й гвардейской танковой армии преодолели Большой Хинган и неожиданно для японского командования вышли на маньчжурскую равнину в районе города Лубэй.

9 августа 1945 года около часа ночи дежурному офицеру в Чанчуне позвонили из штаба войск 1-го фронта в Муданьцзяне с докладом о нападении противника на районы Дуннина и Санчагоу. По городу Муданьцзян были нанесены бомбовые удары. В 1.30 ночи несколько самолетов атаковали Чанчунь. В 2.00 ночи штаб Квантунской армии известил все подчинённые части и подразделения о том, что противник ведёт наступление на восточно-маньчжурском направлении, и отдал распоряжение всем войскам остановить продвижение противника в приграничной зоне, а на всех остальных участках приготовиться к ведению боевых действий. По последующим докладам выяснилось, что Красная армия на всех фронтах приступила к полномасштабному наступлению. Позже уже не было никаких сомнений: служба радиоконтроля Квантунской армии перехватила из Москвы радиопередачу информационного агентства ТАСС, заявившего об объявлении в полночь 8 августа 1945 года Советским Союзом войны Японии.

Хотя штаб Квантунской армии еще не получил официального уведомления о начале войны, он в срочном порядке снял ограничения на ведение боевых действий в приграничных районах и отдал распоряжения всем командирам частей и подразделений на оказание сопротивления. В 6.00 ночи была отменена существующая пограничная директива, с немедленным приведением в действие «плана на случай непредвиденных дополнительных обстоятельств». Авиация Квантунской армии получила приказ провести разведку на западных и восточных участках границы и атаковать механизированные части противника, в первую очередь – наступавшие в западном направлении к Таньюаню и Ляояну подразделения советских войск.

Японцы всё еще не понимали, что перед ними противник, ничуть не похожий на армию Куропаткина, которая стойко защищалась, но не умела маневрировать и отступала сразу же, когда японские войска заходили во фланг. Японцы продолжали считать русских безынициативными и тактически неграмотными вояками, которые даже при численном превосходстве не смогут добиться быстрого успеха.

Однако в реальности японцы не смогли оказать практически никакого сопротивления наступающим советским фронтам.

На начальной стадии боевых действий в высшем командовании Квантунской армии выявились серьёзные разногласия. Командующий 3-м фронтом генерал Жун Ушироку, которому поручили оборону КВЖД, решил проводить контратаки против советских войск. Утром 10 августа 1945 года по его собственной инициативе он приказал 44-й армии выйти в район Чанчунь – Дайрен. Также он перевел 13-ю армию из редута Тунхуа в северном направлении в сторону Чанчуня. Командование Квантунской армии неохотно согласилось с его решительными действиями.

Таким образом, никаких признаков пораженчества в японских войсках не было.

В это время на западе, во Внутренней Монголии, советские войска мощно атаковали. К 15 августа 1945 года стремительно наступающие танковые части Красной армии могли достичь Чанчуня.

Все передовые позиции пали в первый же день советского наступления. На западном направлении советские танковые и кавалерийские подразделения продвигались со скоростью 100 километров за день. В Северной Корее 9 августа в районе Наджина высадилась бригада советских войск, прорвала японскую оборону и продвигалась в южном направлении.

Генерал Ямада переместил войска для того, чтобы попытаться остановить противника и навести советские войска на армии Юшироку, который вёл активные боевые действия на всем протяжении главной железнодорожной линии КВЖД.

Ямада надеялся, что свирепый Юшироку сможет остановить противника, но армия «божественной нации Ямато» терпела поражение везде, на всех направлениях.

Уже 13 августа 1945 года разгром Квантунской армии стал бесспорным. Миллионная группировка потерпела сокрушительное поражение за четыре дня!

Советские войска захватили большую часть Северо-Восточной Маньчжурии, танковые части вели огонь по Муданьцзяну. В Северной Корее в район Чхонджина высадились штурмовые группы Красной армии. Успех советских войск на амурском направлении был небольшим, но на северо-западном направлении советские части и подразделения продвинулись уже дальше Хайлара. На западном направлении непогода помешала налетам японской авиации, и советские танки беспрепятственно продвигались из Личуана к Таоаню.

14 августа 1945 года на западном направлении японская авиация возобновила свои вылеты, в результате которых якобы были уничтожены 43 советские броневые машины, но тактическая ситуация на всех фронтах оставалась критической. В районе Чхонджина высадился новый советский десант.

Ямада понял, что агрессивный план генерала Юшироку по обороне железнодорожной линии КВЖД и ЮМЖД потерял всякий смысл. Упрямому Юшироко сообщили о решении командования перейти к глухой обороне. «Глотаем горькие слезы», – прокомментировал Юшироку приказ Ямады.

Некоторые современные историки полагают, что результат боевых действий в Манчжурии был бы не таким плачевным для японцев, если бы Ямада не послушал Юшироко и сразу перешел бы к стратегической обороне. Думаю, что это не так. Запас прочности и общий стратегический и тактический перевес Красной армии был столь велик, что любые инициативы японцев были бы купированы в зародыше и результат был бы тем же самым. Советские войска не задерживались, встречая сопротивление в тех или иных шверпунктах японцев, они их обходили и шли вперед, перерезая коммуникации и громя тылы. Это было идеальное воплощение теории глубокой операции Владимира Триандафиллова или блицкрига в трактовке Хайнца Гудериана.

Всего лишь за шесть дней наступления войска трех советских фронтов преодолели приграничные укрепления противника, разгромили основные силы Квантунской армии и, продвинувшись на 100-500 километров, вышли в Центральную Маньчжурию, на линиюХарбин, Чанчунь, Мукден. Японские войска оказались перед катастрофой. 14 августа 1945 г. правительство Токио приняло решение о капитуляции. Квантунская армия ещё сопротивлялась, отдельные гарнизоны не верили, что император отдал приказ о капитуляции, некоторые офицеры совершили сеппуку, а иные просто ушли в подполье.

Сталин ограничился возвратом южного Сахалина и Курильских островов и не стал предпринимать высадку на Хоккайдо, хотя такие планы в принципе были (о причинах такого решения мы можем только догадываться).

Как бы то ни было, Япония потеряла свою основную боевую силу на суше, и это было главной причиной ее капитуляции. Император прекрасно знал о настроениях в армии и никогда не отдал бы приказ о капитуляции, пока судьбы Японии и её армии не определилась в сражениях на суше. Морские битвы Япония уже проиграла.

Атомная бомбардировка не могла решающим образом повлиять на ход войны. Ещё до уничтожения Хиросимы и Нагасаки были превращены в руины все крупные города империи, что никак не сломило боевой дух самураев. И только разгром Квантунской армии поставил Японию на колени. Это истина, основанная на реалиях войны, а не на домыслах невежественных современников либо же ангажированных пропагандистов.

Владимир Прохватилов