Одним из завершённых в итоге большевистских проектов переустройства территорий, на которых была установлена советская власть можно считать их национальный проект. Часть советских наций существовали и при старом режиме – новая власть их просто узаконила, а какие-то удалось достаточно быстро и полно сконструировать. В данной работе предпринята попытка раскрыть путь формирования социалистической узбекской нации, которая легко пережила крушение социализма, распад СССР и сегодня полноценно существует на карте мира.

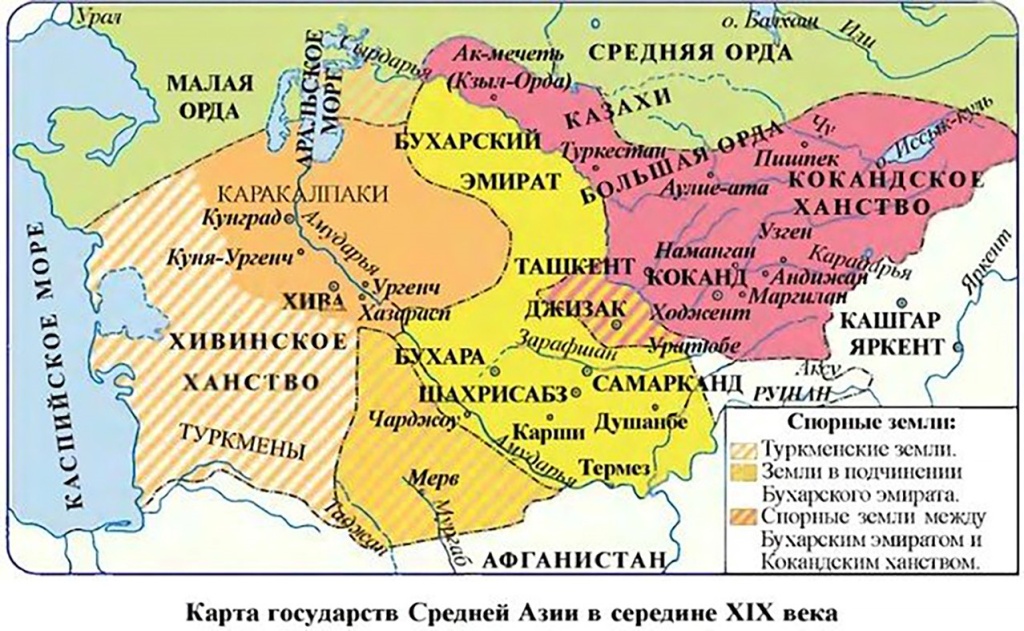

Но ещё в начале XX века ничего похожего на такой вариант развития событий не просматривалось. Достаточно небольшая группа интеллигенции – для удобства назову их «младобухарцами», хотя часть этих людей проживали не в Бухарском эмирате, а по соседству, они же джадиды – установили интеллектуальную связь с Стамбулом. Причём не с султанским и не с турецким националистическим, а с «младотурецким». И именно не выдержавшая испытания анатолийской и балканской практикой идея «османской единой нации» привела младобухарцев к мысли, что на исторических землях Трансоксании уже сформирована пан-туркестанская национальная общность. И пускай её пока невозможно формализовать в рамках существующих административных границ, но к этому следует стремиться.

Вскоре произошли Первая мировая с крушением упомянутой выше султанской Турции, две революции в России, гражданская война – и по итогам всех этих социальных катастроф на территории, рассматриваемой младобухарцами как рабочий стол для формирования новой нации была установлена единая по факту власть большевиков. Правда, очень неуклюже оформленная административно. Две «народные республики» – Хорезмская и Бухарская – располагались посреди Туркестанской автономии, при этом всё это вместе было под управлением Среднеазиатского бюро ВКП(б) и соответствующего Экономического Совета (Средазэкосо).

Всем без исключения было понятно, что структуру нужно менять, и вариантов было как минимум два. Первый – всё объединить в одну союзную республику, передав уже существующему Казахстану те территории, право на которые он отстоит. Второй вариант – провести что-то похожее на границы по этническому принципу. Довольно неожиданно этот вариант поддержал сам Ильич, пожелав своим товарищам увидеть на карте «Туркмению, Узбекию и Киргизию». Этот вариант вполне устраивал «младобухарцев», многие из которых уже обзавелись партбилетами и активно включились в строительство нового мира. В частности, Файзулла Ходжаев, к 1922 году стал и председатель совета назиров (то есть Совнаркома) Бухары, и членом Средазбюро.

Файзулла Ходжаев (1896-1938)

Несколько позже он подготовил документ, о «создание Узбекистана на основе Бухары». В основу построения Узбекской республики принимается бывший Бухарский эмират, а в практическом плане создание Узбекистана будет означать объединение в одну республику туркестанских, бухарских, кокандских и хорезмских территорий кроме полос, населенных туркменами и киргизами,

Логично – и туркмены, и киргизы (чьи интересы лоббировал сам товарищ Фрунзе) – этнически, лингвистически и исторически были обособлены от основного населения Туркестана, и их включение в проект его скорее подрывало. А вот все прочие жители региона вполне могли стать частью будущего национально-государственного образования, которое к моменту начала размежевания ещё не имело окончательного названия.

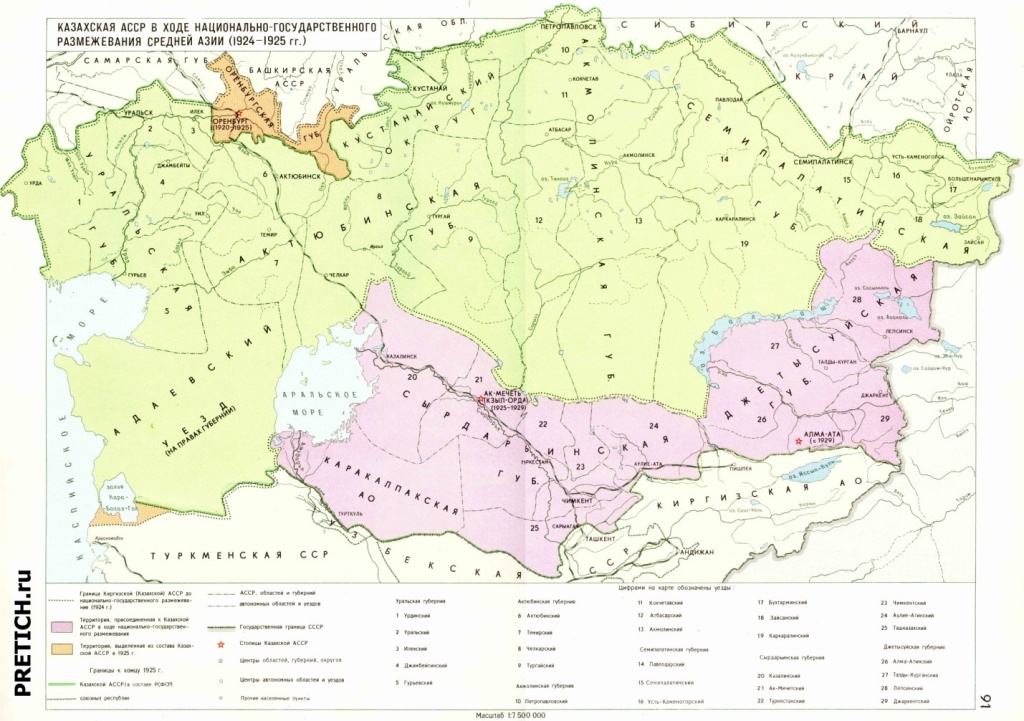

Первые сложности возникли с северным соседом, Казахстаном. «Национальные взаимоотношения здесь, – сообщал в начале 1924 года только что назначенный председатель Средазбюро. Варейкис, – чрезвычайно остры по той простой причине, что происходит постоянная борьба [в партии] между узбеками и киргизами [т. е. казахами] за право на господствующую нацию [в Туркестане]. <…> Между казахами и узбеками происходят беспрерывные трения на почве борьбы за господствующее положение в государстве...»

В январе 1921 года I Туркестанский съезд казахской бедноты, собравшийся в Аулие-Ате (ныне Тараз), потребовал воссоединения Семиреченской и Сырдарьинской областей с Казреспубликой, В 1922 году руководство Казахстана вновь подняло этот вопрос в Наркомнаце, требуя передачи этих двух областей. На том основании, что по их данным 93 % населения там казахи и концентрация всех казахов в одной республике сделает работу по «соединению советских принципов с казахской действительностью» более эффективной. Туркестанцы – все вместе – с этим категорически не согласились.э

Москва решила взять процесс проведения новых границ под свой контроль. К 1924 году была создана специальная комиссия по размежеванию, которую возглавил профессиональный революционер Зеленский. Но вот в замы к себе он подобрал весьма грамотного спеца – заведующего туркестанской статистикой с 1920 года Иосифа Магидовича. Иосиф Петрович ещё при царе окончил гимназию в Одессе и юридической отделение Петербургского университета. Так что и с новым для себя учётным делом неплохо справлялся.

Советская поговорка про «статистика знает всё» возникла не на пустом месте. И именно материалы Магидовича оказались теми козырями, зайдя с которых заинтересованные стороны могли достичь своих территориальных целей. Разумеется, были и исходные условия задачи, которые старались не менять. К примеру, кроме языковых границ учитывались и хозяйственные нужды той или иной будущей республики. Вот почему в составе Туркмении оказались не имеющие туркменского населения Чарджуй и Ташауз, а в составе Киргизии – не имеющие населения киргизского Джалалабад и Ош. Велено было учитывать и необходимость насыщения той или иной республики пролетариатом, но сработал этот фактор только в Ташкенте – поскольку промышленного пролетариата в тот момент в Средней Азии было немного.

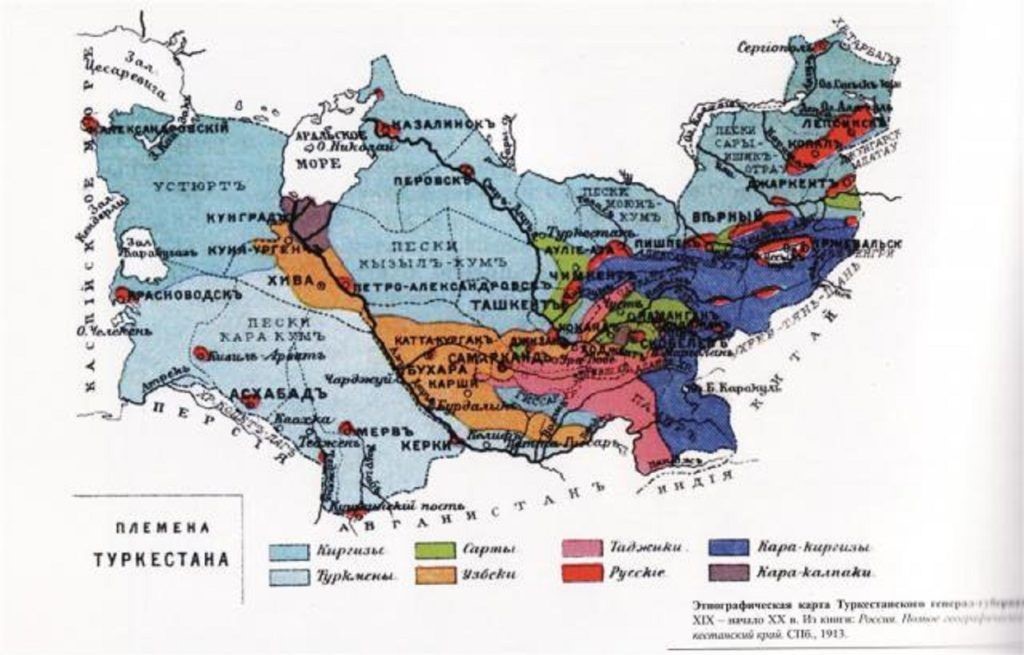

Казахские товарищи требовали себе все территории с казахским населением. Идентифицировать таковых было достаточно просто – кочевые традиции сохраняли память не только о принадлежности к тому или иному роду (вернее племени), но и к одному из трёх казахских жузов. С Семиречьем вопросов не возникло, но вот с Сырдарьинской областью и, главное, вокруг Ташкента разгорелись жаркие баталии. Сам город был предсказуемо сартско-русским. Тут уместно упомянуть что в царские времена в различных областях Туркестана проживала этническая группа с самоназванием «сарты» – как правило оседлые сельские или городские жители говорящие на языке близком к уйгурскому. Соответственно и в городе Ташкенте сартов было много.

Сельские жителей вокруг Ташкента считались скорее казахами – хотя формально принадлежали к небольшим тюркоязычным этническим группам кипчаков, кураминцев и так далее. Москва взвесила все «за и против» и в итоге Ташкент – на тот момент действующую столицу Туркестанской АССР было решено Казахстану не отдавать, но столичный статус у него отобрать.

В этот момент упомянутый выше Магидович сделал весьма любопытное открытие. Он сам в 1920 году учитывал в Туркестанской АССР значительное сартское население – как и переписчики царских времён. Его цифры я не видел, но в переписях царского времени и в Ферганской, и в Сырдарьинской губерниях сартов не только было большинство, но и их число постоянно росло в соотношении с теми, кто называл себя узбеками. В материалах же 1924 года по размежеванию сарты практически исчезли. Этому факту Иосиф Петрович посвятил специальную подглавку своего итогового отчёта, гласящую, что такой нации нет и быть не должно поскольку они то ли каста то ли сословие.

Тут он полностью стал на позиции «младобухарцев», которые ещё до революции добились, что в эмирате сартов как таковых уже не стало, по крайней мере в официальной статистике. В Хиве сарты, кстати, оставались, хотя и не составляли большинства.

Уместно процитировать профессионального востоковеда с царских времён – не юриста и не статистика – Владимира Николаевича Куна, который в том же 1924 году заметил что «сам основной объект изучения – племенной состав населения Туркестана и расположение его в стране – далеко не достаточно изучен». Но времени на раскачку не было, и решения партии проводили в жизнь быстро.

В реальности сарты, естественно, никуда не делись и если бы их не отменили, то примерно вся территория бывшего Кокандского ханства – Ферганская долина, и долина Сырдарьи с Ташкентом оказались бы вне ленинской «Узбекии». При том, что ферганско-ташкентский «диалект», он же «сарт тили» был ближе других к продвигаемому «младобухарцами» уже много лет в качестве литературного чагатайскому языку, поскольку имел меньше заимствований из фарси, чем исходно кипчакские диалекты Самарканда и Бухары. Также на него не оказывали влияние туркменско-огузские говоры как в Хорезме. Даже современный узбекский литературный язык принято относить к карлукской группе – а это как раз ферганский вариант.

Но совокупность смелых идей – таких, как предположение, что термин «сарт» носит оскорбительный характер и вообще переводится как «жёлтая собака» (?) и исключение сартов из официального перечня народов СССР привело к тому, что совсем не маленькая этническая группа исчезла. К счастью, только на бумаге, но навсегда. Особенно странно слышать такие «переводы» должно быть башкирам, в состав которых и сегодня входят роды «сарт» и «сарт-калмак». Но в их случае отменять сартов никакой необходимости не было, и историю с «жёлтыми собаками» на щит поднимать не стали.

Фактически в пределах границ будущего Узбекистана оказались множество тюрко- и ираноязычных групп, самоидентификация которых довольно редко имела этнический характер. Потомки кочевых тюрок – как собственно узбеков, чей этноним так понравился младобухарцам, так и их предшественников монголов и даже арабов отличались от всех прочих чётким пониманием, к какому племени они относились.

племена Туркестана

К ним прибавились бывшие сарты – то есть земледельческое и городское население, говорящее на тюркском «сарт тили», фарсиязычные таджики – за исключением обитателей горных Каратегина. Гарма и Бадахшана, чьё своеобразие признавали и джадиды. В принципе разница между терминами «сарт» и «таджик» была чисто лингвистической – то есть речь шла о земледельцах или горожанах говорящих на фарси или на тюркском диалекте.

В также подверженном персидскому влиянию Азербайджане термин «таджик» звучал немного иначе -«тат», но означал то же самое. Сменив язык, сарт превращался в таджика и наоборот. Небольшие по численности обособленные группы с зафиксированной этнической самоидентификацией типа таранчи или кипчаков постепенно также исчезли из материалов переписей. Впоследствии сохранить свою особость сумеют только каракалпаки, которые самую горячую пору туркестанского этногенеза переждали в составе РСФСР.

Сарты-дервиши

Летом Средазбюро сформировало территориальную комиссию для оформления границ новых республик. Процесс этот в основном завершился к 18 ноября 1924 года, когда центральные исполнительные комитеты Туркестана, Бухары и Хорезма собрались для самороспуска и создания национальных административных единиц. Москва выступала в качестве арбитра, и сохраняли за собой право принимать стратегические решения. Но в целом национальное размежевание явилось крупнейшим политическим достижением местных кадров Средней Азии, и экспертной группы.

Иосиф Магидович – научный руководитель комиссии по национальному размежеванию (1924 год)

Так с лёгкой руки главного туркестанского статистика Иосифа Петровича Магидовича, которой явно водили люди из Бухары, удалось создать практически тот самый Узбекистан, который мы знаем и сегодня.

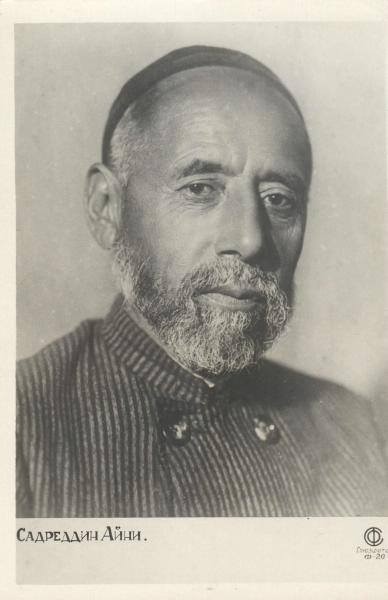

Малоавторитетным хорезмским товарищам не удалось сохранить свою самостоятельность, на которую они претендовали, а вот автономный Таджикистан благодаря лично Файзулле Ходжаеву на карте появился, причём в этнически некорректных границах. Район Курган-Тюбе населяли в то время классические тюрки. На их внешность обратил внимание даже автор романа «Человек меняет кожу» Бруно Ясенский, поскольку они были совсем не похожи на уже известных писателю таджиков. Последние в тот момент даже не имели своих представителей в большевистском Средазбюро. Но стараниями ЦК Узбекистана у них появилась своя автономия, правда без единого города (Душанбе в 20-е был базарным кишлаком, а Худжанд / Ленинабад – частью Узбекистана). Неудивительно, что живой классик таджикской культуры Садриддин Айни всю жизнь прожил в узбекистанском Самарканде, а в Таджикистане только умер.

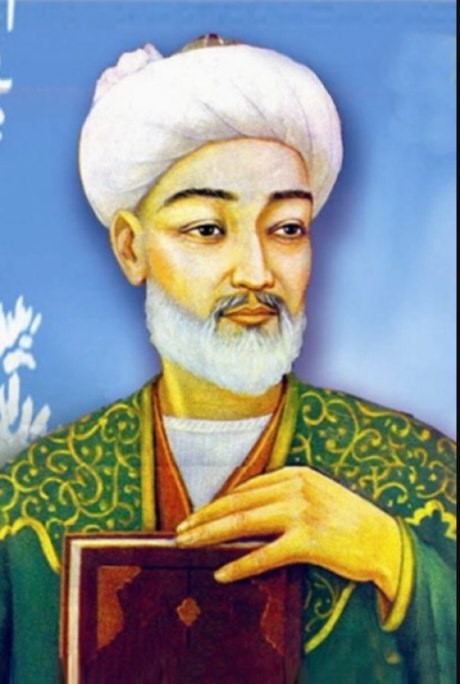

Садриддин Айни 1878 – 1954 (всю жизнь прожил в г. Самарканд)

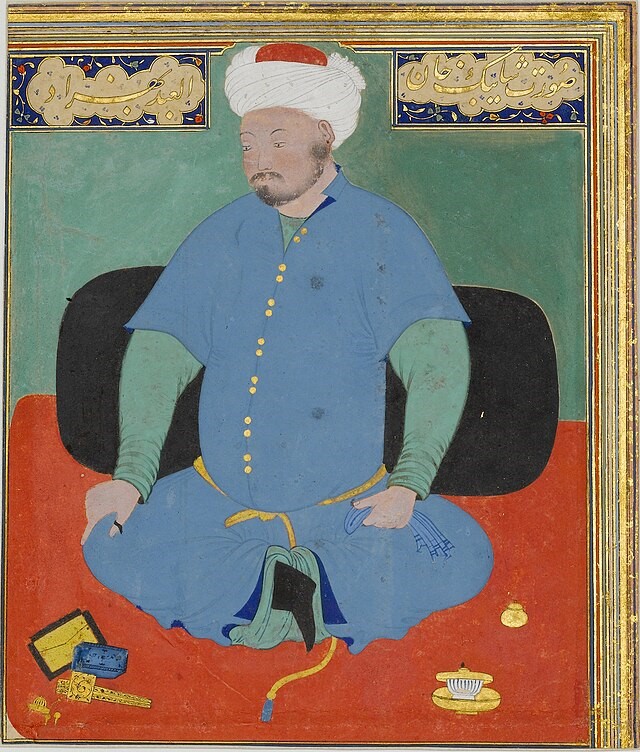

Если с происхождением потомков кочевых тюрок всё было более-менее понятно, то вскрыть пласты народов, населявших будущий Узбекистан в течение тысячелетий оказалось непросто. Но и коренные согдианцы и трансоксанцы – народы восточно-иранской группы, и бесконечная череда завоевателей – тюрки-огузы, персы, эфталиты, арабы, монголы, тюрки-кыпчаки, и, наконец, собственно узбеки Шейбани-Хана – все они в итоге стали либо узбеками, либо сартами, либо городскими или равнинными таджиками. А значит, равноправными участниками узбекского национального проекта.

Шейбани-хан (1451-1510)

Исследователи обычно забывают ещё одну этнорелигиозную группу, которая с незапамятных времён была представлена в будущих узбекистанских городах. Это бухарские евреи, чья численность конкретно в Самарканде постоянно достигала 10 тысяч человек, то есть в некоторые эпохи треть населения. Кто-то из них обращался в ислам добровольно, кто-то принудительно (как дед преемника Ходжаева Акмаля Икрамова), но в целом влияние этой группы на городскую культуру Самарканда, Бухары или Ташкента оставалось очень велико. Видимо не случайно в партийных документах напрямую ставилась задача защитить от «узбекского» (сартов же отменили) торговца все прочие национальности Средней Азии. Используя работы Юрия Львовича Слёзкина, можно увидеть в этой ситуации разделение населения будущего Узбекистана на аполлонийцев-узбеков, классово близких большевикам, и меркурианцев-«сартов», имеющих все признаки классовой чуждости.

бухарские евреи (1902 г.)

Акмаль Икрамов руководил республикой в 1929 - 1937 гг.

Если создание Таджикистана в советских границах оказалось не слишком удачной идеей – что показала гражданская война 1992-93 годов, когда горная часть жестоко воевала с равнинной – то спроектированный Магидовичем Узбекистан потихоньку укреплялся. В первую очередь экономически. На смену традиционного внеэтнического самоопределения – «мы мусульмане – члены такого-то рода/племени – бухарцы / хорезмийцы / кокандцы – просто «местные» (йерли) - вспоминаются "тутэйшие" польско-белорусского пограничья» – приходило общеузбекское самосознание. Правда, был один нюанс.Этноним «узбек», хотя и звучал с точки зрения младобухарцев круто и мощно, но имел кроме принятого после 1924 года ещё и конкретное значение: потомок завоевателей 16 века, причём не слишком многочисленных. Перефразируя Гарибальди и Ренана, создателям Узбекистана нужно было постоянно создавать новую нацию новых узбеков. Это оказался достаточно сложный процесс, и качественный скачок произошёл с нашей точки зрения в 1941 году – когда на всесоюзном уровне планировалось празднование 500-летия со дня рождения уже признанного классиком узбекской литературы творившего на двух языках поэта Алишера Навои. В связи с этим юбилеем специальный комитет Совнаркома Узбекистана заказал ленинградскому историку и востоковеду Якубовскому работу по истории узбекского народа. Отец Якубовского Юрий Осипович, уроженец Житомира, при царе был известен своей дружбой с Львом Толстым. И хотя неоднократно бывал в Ясной Поляне, но постоянно проживал в Самарканде. Сам Александр Юрьевич закончил санкт-Петербургский университет почти одновременно с Магидовичем – выучившись на историка, а затем получил и второе высшее образование, уже на востоковедческом факультете. И именно его перу принадлежит небольшая, но очень ёмкая работа «Об этногенезе узбекского народа», опубликованная в 1941 году.

Александр Якубовский - автор важной для становления узбекской социалистической нации работы «К вопросу об этногенезе узбекского народа. Ташкент. 1941.»

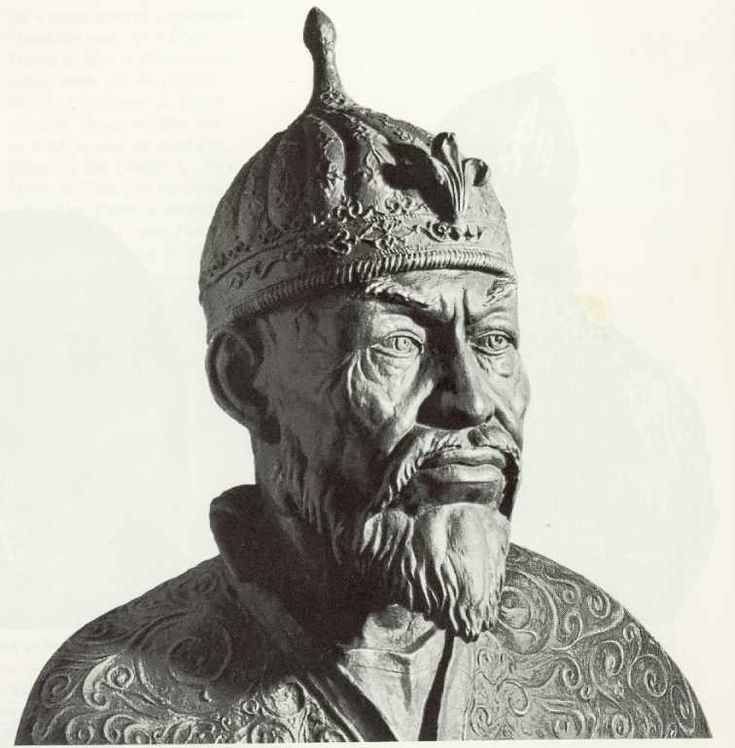

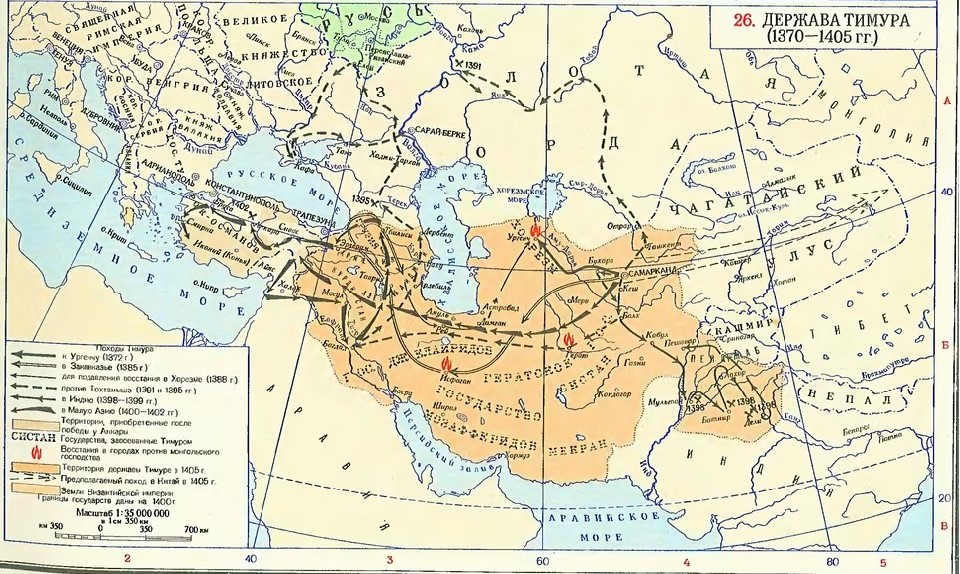

В ней были поставлены вопросы и даны ответы о сути исторического мифа (в положительном смысле этого термина) именно уже складывающейся узбекской социалистической нации. Якубовский изящно и аргументировано доказывал, что современные ему узбеки – наследники отнюдь не только кочевников Шейбани-хана, а всех народов, которые когда-либо жили на этой земле. И в пантеон героев нации необходимо зачислить и Бируни, и Фирдоуси, и Алишера Навои, и Аль-Фараби, и Авиценну, и Улугбека. Причём – и тут сложно не согласиться с учёным – язык, на котором эти люди говорили или писали значения не имел. Хотя бы потому. что в средние века все образованные люди на пространстве от Стамбула до Кашгара владели фарси, который в каком то смысле заменял мусульманским учёным латынь. В пантеоне великих узбеков прошлого нашлось место даже амиру Тимуру, чью могилу так некстати раскопала накануне войны экспедиция Герасимова. Несмотря на свою врождённую реакционность, Тамерлан реально оказался невольным союзником русских князей по борьбе с ордынским игом, что имело определённое значение в ситуации сплочения советских народов перед лицом нацистской агрессии.

Тамерлан (1336-1405) и его держава

Алишер Навои 1441 - 1501 гг.

Эта концепция прошла испытание временем и в принципе сохранилась по сию пору. Так что и современный Узбекистан, и современные узбеки являются сложившейся и успешной соответственно страной и нацией, хотя в виде исключения являются плодом не марксистского примордиализма, рекомендуемого при создании социалистических этносов, а творением своего рода административного конструктивизма.

Впрочем, их происхождение возможно описать и в терминологии советской этнологической школы – как результат «этногенетической миксации» трёх крупных и уже консолидированных групп: сохранивших племенное деление тюрок «узбеков», оседлых сартов и перешедших на фарси таджиков, с последующей ассимиляцией этой титульной нацией небольших по численности обособленных групп типа кураминцев. На практике политика «коренизация» давала руководителям всех союзных республик право ассимилировать группы населения, не имевших официального статуса. Узбекистан тут не был исключением.

В послевоенное время узбеки уже объективно ощущали своё этническое единство – этот факт отражён не только в научных исследованиях, но и в литературе. Имею в виду знаковое стихотворение Эркина Вахидова «Узбегим», фиксирующее единое общенациональное самосознание уже объективно существующего народа.

И в заключение один любопытный факт – в отличие от бывших джадидов-младобухарцев, национал-большевики, – татарин Мирсаид Султан-Галеев, крымский татарин Вели Ибраимов, башкир Заки Валидов (впоследствии коллаборационист), казах Турар Рыскулов, лезгин Нажмуддин Самурский, азербайджанец Нариман Нариманов – впали в раздражающий ЦК ВКП(б) пантуранизм. Естественно, речь шла не об аналоге современного эрдогановского «турецкого мира», а всего лишь о единой «Туркестанской Советской Социалистической Республике» в составе Казахстана, Средней Азии и возможно некоторых сопредельных территорий. Но такая интеграция показалась ЦК подозрительной, и все эти «пантюркисты» – оставим данный ярлык на совести советской Фемиды – были репрессированы и расстреляны значительно раньше, чем мелкобуржуазные в бухарском прошлом лидеры Узбекистана, сторонники национального размежевания по ленинским лекалам.

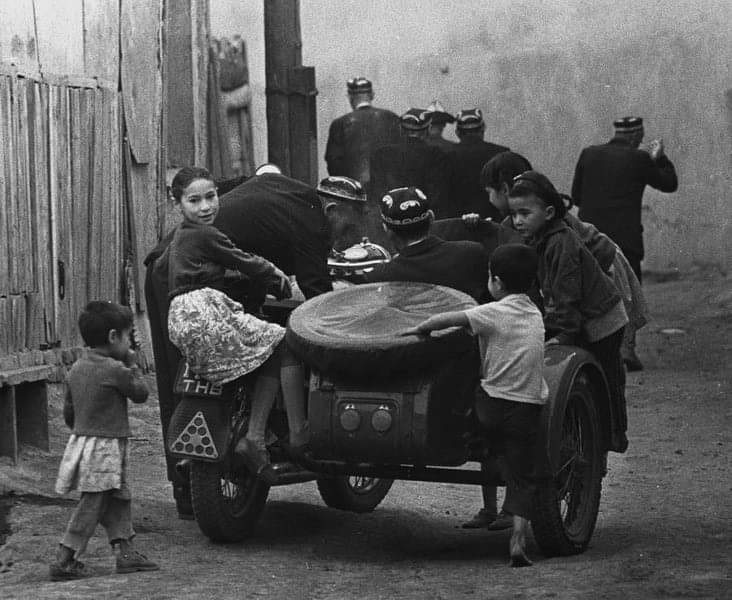

«Всем семейством на базар». Узбекская ССР, Самаркандская область, город Каттакурган. Фото: Владимир Богданов

В общем, сегодня уже можно подвести итоги. Также как провансальцы и кельто-франки с включением гасконцев-басков в результате создания королевства Франция превратились в единую французскую нацию – так и потомки коренного населения Маверранахра и Согдианы совместились с различными тюркскими группами, родственными как кипчакам (узбеки) так и уйгурам (сарты). И теперь, ассимилировав друг друга и более мелкие этнические группы различного происхождения, составляют многомиллионный народ Узбекистана. С многовековой историей, сложившейся культурой и чётким самосознанием. Что бы было, если бы ЦК решило создать логичный и экономически обоснованный единый Туркестан? На это самым верным ответом будет замусоленная фраза – «история не знает сослагательного наклонения».

Марат Бисенгалиев

Заглавное фото: В ЗАГСе. Георгий Зельма, 1925 г., Узбекская ССР, МАММ/МДФ.

Список использованной литературы

- Якубовский А.Ю. К вопросу об этногенезе узбекского народа. Ташкент: Изд-во УзФАН, 1941

- Магидович И. Население // Отчёт о деятельности Совета народных комиссаров и Экономического совета Туркестанской республики на 1 октября 1922 года. Ташкент, 1922

- Магидович И. П. Территории и население Бухары и Хорезма. В 2 частях. / Магидович И. П. – Ташкент: Изд. комиссии по районированию Средней Азии, 1926.

- Адиб Халид «Создание Узбекистана. Нация, империя и революция в раннесоветский период». М. 2024.

- Эркин Вахидов «Узбегим» стихотворение 1968 год

- А. Ильхамов «Археология узбекской идентичности» - глава из книги "Этнический атлас Узбекистана" (Ташкент, 2002. С. 268-302).

- ЦК ВКП(б) и национальный вопрос. Сборник документов. Кн. 1. 1918-1933 гг. М Роспэн. 2005