В 1922-23 гг., когда в высшем руководстве СССР обсуждалось территориально-административное устройство закавказских союзных республик, по настоянию И. В. Сталина было решено создать в этом регионе автономные национальные республики, области и округа. По его мнению, шовинистические устремления в Закавказье, особенно в Грузии (идея «Великой Грузии») и Азербайджане, были «весьма популярны не только в период их отделения от России (1918-1921 гг.), но и в советский период. А устремления эти были косвенно, если не впрямую направлены, прежде всего, против других народов, проживающих в этих союзных республиках». Например, «бывает, что в Азербайджане угнетают и режут армян».

Поэтому Сталин решил географически, юридически и административно закрепить там права малочисленных народов, «чтобы сдерживать шовинистические тенденции в политике и пропаганде центральных республиканских властей». Поскольку «шовинизм в Грузии, направленный против армян, осетин, аджарцев и абхазцев; шовинизм в Азербайджане, направленный против армян, являются величайшим злом, грозящим превратить некоторые национальные республики в арену грызни и склоки».

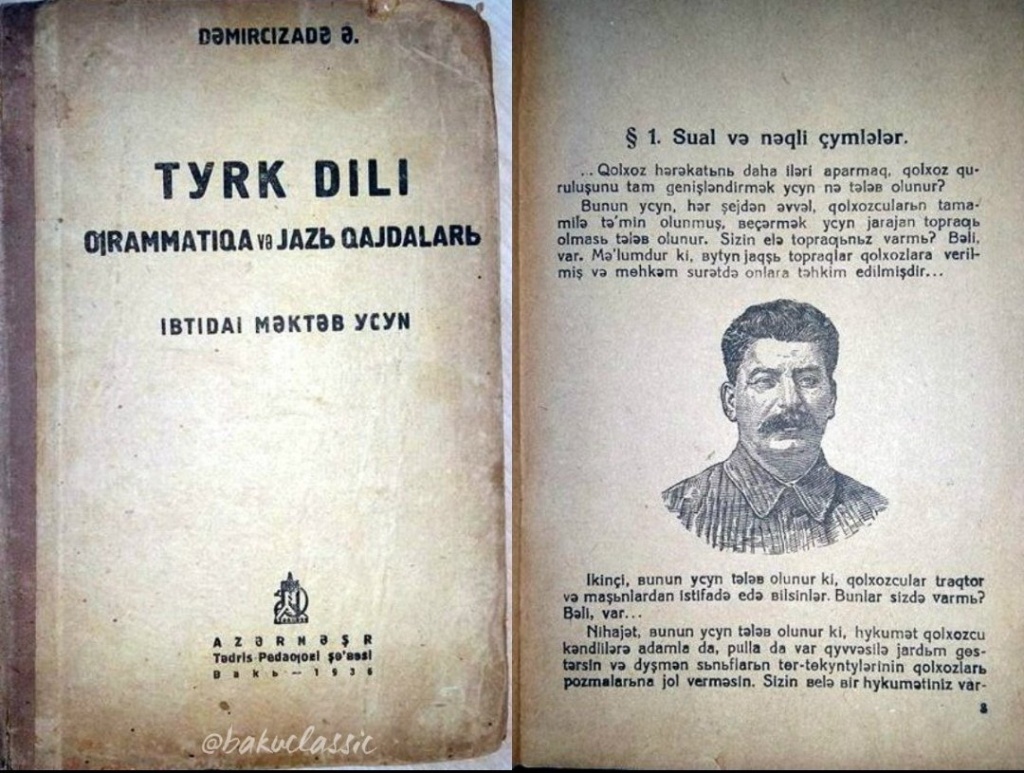

Учебник турецкого языка в АзербССР 1936 год

В рамках этой концепции, во-первых, предполагалось всячески помогать созданным в Закавказье еще во второй половине XIX в. многочисленным общинам русских-духоборов, молокан, старообрядцев и протестантов. В частности, их не затронула даже коллективизация.

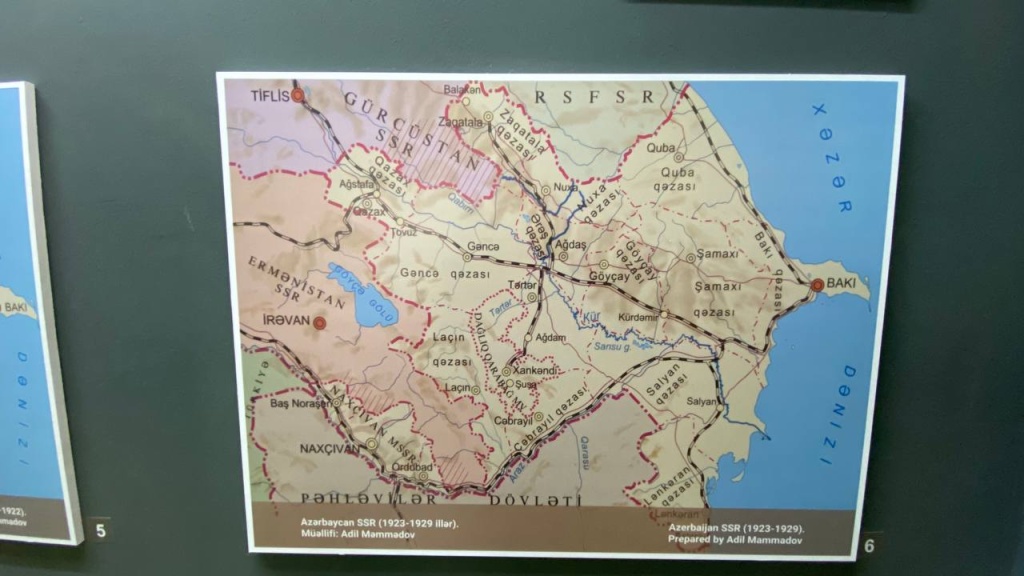

Во-вторых, были созданы автономные республики Абхазии, Аджарии, Юго-Осетии (в составе Грузии), Нахичеванская АССР, Нагорно-Карабахская автономная область и Курдский национально-автономный округ (в составе Азербайджана). К слову, общая территория национальных автономий в Грузии составляла – до распада СССР – 35% ее общей территории. При этом, напомним, статус ССР Абхазии в начале 1930-х годов был понижен до автономии в составе Грузии, что и тогда, и в последующие десятилетия воспринималось национальной интеллигенцией как попытка ассимиляции немногочисленного народа. «Масла в огонь» добавило и связываемое с именем Берии массовое переселение грузин и в частности жителей соседней Мегрелии, и гонения на абхазский язык и культуру в позднесталинскую эпоху. 18 марта 1989 года в селе Лыхны Гудаутского района (древней столице абхазских князей) состоялся многотысячный митинг-сход, участники которого потребовали от Москвы вернуть Абхазии статус Социалистической Советской Республики, что стало прологом ожесточённого вооружённого конфликта, завершившегося де-факто отделением Абхазии от Грузии в начале 1990-х годов.

Грузия и её "исторические территории" в соседних странах

Как видим, в советский период предпринимались попытки, иногда небезуспешные, ликвидировать «внутренние» автономии в Закавказье или хотя бы понизить их статус. Так, в 1945-м, 1952-м и в конце 1970-х гг. руководство Грузии безуспешно предлагало если не упразднить, то, по крайней мере, понизить статус автономных республик до национально-автономных округов. При этом в Тбилиси, особенно со второй половины 1950-х гг., засекречивали информацию о разнообразных, притом весьма значительных промышленных и энергоресурсах Юго-Осетии и Абхазии и отказывались от разработки и реализации проектов по их освоению. В Тбилиси стремились экономические, научные, культурные связи автономий с Россией (РСФСР). Выдвигались проекты по устранению осетинского и абхазского языков не только из официальных документов, но даже из учебных заведений Абхазской АССР и Юго-Осетинской АО, а оппоненты такой политики высылались из этих автономий. Не удивительно, что дискриминационная политика грузинских властей, естественно, способствовала развитию «встречного» национализма в тех автономиях.

Минеральные ресурсы Южной Осетии

В то же время руководству Азербайджана удалось добиться упразднения в начале 1930-х Курдского национального автономного района («Красный Курдистан») между Нагорно-Карабахской автономной областью и Армянской ССР. В свою очередь, в Ереване в 1945-1947 гг., в середине 1950-х и в первой половине 1960-х гг. предлагали либо «повысить» Нагорный Карабах (где издавна преобладали армяне) до автономной республики, либо перевести эту автономную область, как и Нахичеванскую АССР (отделённую в 1921 г. от Эриванской губернии), под совместную юрисдикцию Армении и Азербайджана. После войны одна из таких инициатив натолкнулась на встречное предложение первого секретаря ЦК КП Азербайджана Мир-Джафара Багирова: в обмен на НКАО (кроме Шушинского района) присоединить к Азербайджану районы Армянской, Грузинской ССР, а также Дагестанской АССР с преобладающим азербайджанским населением. Нежелание союзного центра ввязываться в подспудно тлевшие ещё с начала века территориальные споры подогревало «титульный» шовинизм и способствовало его значительному распространению в республиках Закавказья в период, предшествовавший «перестройке» и краху СССР в начале 1990-х годов.

Закавказсская дорога имени Берии

Южно-армянский участок в составе железных дорог Азербайджана

Растущей популярности местного национализма содействовала и «избирательная» (как это казалось особо продвинутым представителям национальной интеллигенции) политика Москвы в отношении тех или иных союзных республик и представленности их элит в центральном руководстве. Дело не только в том, что Армения была одной из наименьших по территории республик СССР, а ещё и в том, что многие решения Москвы, по мнению некоторых местных национал-коммунистов, прямо или косвенно ухудшали политическую и экономическую ситуацию, ограничивали её внешнеэкономические возможности и т.д. Так, с Грузией и Россией Армению связывала только одна железная дорога, которая проходила через Тбилиси. Лишь в конце 1970-х в республику дополнительную железнодорожную ветку со стороны Казаха (на северо-западе Азербайджана) на Иджеван. Неоднократные проекты создания новой железной дороги от Ленинакана (ныне Гюмри) до порта Батуми, то есть дополнительного участка по кратчайшему маршруту к Чёрному морю, Москвой отвергались. Кроме того, сообщение Еревана и северных районов Армении с соседним Ираном было возможно только через станцию Джульфа Нахичеванской АССР Азербайджана. Неоднократные проекты строительства железной дороги в Армянской ССР (по линии Алаверди – Ленинакан – Ереван – Горис – Кафан – Мегри), не затрагивавшей Азербайджанскую ССР, также отвергались высшим руководством СССР в 1960-х годах и позже. Не были приняты также и предложения Еревана о создании от магистрального нефтепровода Баку – Тбилиси – Батуми нефтепроводного ответвления (с юго-запада Грузии в Армению). Да и администрация Закавказской железной дороги находилась в Тбилиси, при этом в Баку была отдельная администрация Азербайджанской железной дороги. Всё это, по мнению некоторых армянских товарищей, стало возможным «благодаря» лоббированию со стороны весьма влиятельного в Москве руководства Баку, не заинтересованного в ослаблении экономической и особенно транспортной зависимости Армении от Азербайджана, взявшего курс на изменение этнического состава НКАО и армяно-населенных районов республики (это не особо отрицал в некоторых интервью и попавший конце 1980-х гг. в опалу заблаговременно готовившийся к обретению Азербайджаном независимости Гейдар Алиев). Кроме того, руководители ЦК компартии Армении не были даже кандидатами в члены Политбюро ЦК КПСС, в то время как их коллеги из соседних «братских» республик заседали в Политбюро (Эдуард Шеварднадзе – с 1985, Гейдар Алиев – с 1982 г.). В ответ на подобного рода сетования можно было услышать контрдоводы о засилье в Москве ещё со времён Микояна «всесильного» армянского лобби (включая научную среду, гуманитарную интеллигенцию и СМИ), державшую «нос по ветру» и периодически пытавшуюся будировать вопрос о передаче НКАО Армении, о выселении азербайджанцев из Армении во второй половине 1940-х годов, о саботаже руководством Армянской ССР идеи строительства автомобильной дороги в Нахичеванскую АССР через Мегринский район, о разгуле националистических страстей со второй половины 1960-х годов и т.д. Дело в том, что, по-видимому, стремясь сдержать рост антисоветских настроений в Армении, советские СМИ на рубеже 1960-1970-х гг. стали чаще вспоминать о трагедии армян в Турции в начале ХХ в. В первой половине 1960-х годов на холме Цицернакаберд был построен мемориальный комплекс памяти жертв Геноцида армян в Османский империи, а в 1968 гг. открыт Мемориальный комплекс на месте Сардарапатской битвы полувеком рванее, в мае 1918 г. (к западу от Еревана).

Однако националистические брожения в Армянской ССР и теракты в московском метро в 1977 г., совершённые ереванцами Багдасаряном, Степаняном и Затикяном, которых следствие квалифицировало как «армянских шовинистов-антисоветчиков», усилили негативное восприятие Армении в руководящей элите СССР и в силовых структурах. По мнению тогдашних руководителей республики, резонансное преступление создавало негативный образ армянского народа в Советском Союзе.

Ситуацию ухудшил отказ Москвы в первой половине 1970-х гг. от прохождения ирано-советского газопровода через Армению и Нахичеванскую АССР Азербайджана, что предлагали в Тегеране и особенно в Ереване: его решили исключительно по территории Азербайджанской ССР. А в конце 1950-х гг. приграничный с Азербайджаном Кафан на юге Армении, один из центров цветной металлургии Закавказья, по решению Москвы соединили железной дорогой не с остальной Арменией, а с Азербайджаном (участок Кафан – Миндживан протяжённостью 33 км). Более того, даже 45-километровый участок железной дороги на крайнем юге Армянской ССР по линии Ордубад – Мегри – Миндживан по северному берегу приграничной с Ираном реки Аракс) был причислен к Азербайджанской железной дороге. Как наверняка догадался читатель, речь идёт о том самом «Зангезурском коридоре», с августа 2025 г. известного также как «Дорога Трампа», о которой мы неоднократно рассказывали в предыдущих публикациях. В начале 1990-х годов рельсы и шпалы разобрали, но вот теперь, в силу кардинально изменившихся геополитических реалий на Кавказе, восстановлением «мегринского участка» будет заниматься некий американо-армянский консорциум, из армянских СМИ можно узнать о создании соответствующих рабочих групп, а предназначенные под этот проект 145 млн. долл. якобы уже пополнили бюджет республики…

Впрочем, всё это будет потом, а мы же в заключение нашего небольшого обзора национальных перипетий в Советском Закавказье, вернёмся на несколько десятилетий назад. Если верить некоторым смутным предположениям, сменивший Брежнева Юрий Андропов, прекрасно понимая изъяны «национально-ориентированной» конструкции Советского государства, вынашивал планы постепенного отказа от неё в пользу территориально-хозяйственных комплексов. Впрочем, каких-либо документальных доказательств тому не найдено, а после «эпохи пышных похорон» на Кавказе задули совсем иные ветры. Копившиеся годами взаимные обиды и претензии с началом перестройки вырвались на поверхность, а националистическую карту принялись разыгрывать все кому не лень, включая пустившие глубокие корни в Москве этнические торгово-криминальные кланы. Здесь заметим, что по настоянию руководства большинства союзных республик 23 августа 1957 г. приказало долго жить созданное в 1940 г. министерство государственного контроля СССР (в 1956-57 гг. его возглавлял В. М. Молотов). Очередная хрущёвская новация «простимулировала» быстрое развитие, в частности, в Закавказье, в Прибалтике и Узбекистане «теневой экономики», прежде всего в виде подпольных производств товаров массового потребления. Особо решительных мер против «цеховиков» не предпринималось: в Москве возобладала линия на фактическое потворствование «серой» экономике в обмен на бессрочную, как полагали в Москве, политическую лояльность со стороны местного руководства. Однако к концу 1980-х гг. стало очевидно, что подобные расчёты Центра способствовали расширению финансового (и в целом экономического) базиса антисоветского национализма на окраинах вовсю катившейся к краху советской страны…

Таким образом, почва для национальных конфликтов готовилась в Закавказье заблаговременно. Вопрос же о том, делалось ли это намеренно, либо же в силу некомпетентности партийных функционеров, трактуется по-разному и, как представляется, ещё ждёт своего заинтересованного исследователя.

Алексей Балиев